(1907, Ростов-на-Дону – 1993, Москва)

(1907, Ростов-на-Дону – 1993, Москва)

График, мастер фотомонтажа

1907 – родился в Ростове-на-Дону в семье аптекаря

1916 – начал занятия рисованием

1920 – посещал студию художника Александра Дмитриевича Силина (1883 – 1942); начал профессиональную деятельность, работая помощником художника-декоратора в театре, художником рекламы; рисовал диафильмы

1925 – окончил среднюю школу и переехал в Москву; поступил в Центральную студию АХРР, где занимался в классе И.И.Машкова

1927 – 1929 – посещал занятия во Вхутемасе в группе В.А.Фаворского, которого всю жизнь считал своим главным учителем; знакомится с творчеством Джона Хартфилда, оказавшего решительное влияние на выбор техники фотомонтажа в качестве основного творческого метода

1930 – стал сотрудником «Рабочей газеты», много работал в области карикатуры; сотрудничал с газетой «Труд», журналами «Индустрия социализма», «Иллюстрированная газета», «Строим»; оформлял плакаты и книги

1941 – с начала войны был художником журнала «Фронтовая иллюстрация» и пропагандистского издания «Front-Illustrierte»; имя художник было внесено в персональный геббельсовский список врагов Германии «Найти и повесить»

1950 – стал главным художником журнала «Советский Союз»

1952 – в Москве состоялась первая персональная выставка А.А.Житомирского «Долой поджигателей войны!»

1961 – в Берлине состоялась выставка «В борьбе едины», на которой работы А.А.Житомирского экспонировались с произведениями Джона Хартфилда, Антонина Пельца и Мечислава Бермана

1967 – А.А.Житомирскому присвоено звание Заслуженного художника РСФСР

1978 – А.А.Житомирскому было присвоено звание Народного художника РСФСР

1983 – в Москве в издательстве «Плакат» вышла книга А.А.Житомирского «Искусство политического фотомонтажа»

«Одни считают моей основной профессией фотомонтаж, другие – оформление книг и журналов, т.к. я подготовил немало книг и вот уже около тридцати лет оформляю журнал «Советский Союз». Но мне думается иначе, полноту творческого счастья я испытываю, когда в незнакомом городе рисую древнюю улицу или человека, с которым только что разговорился. Рисую в городах, сёлах, у моря. Запах моря, шум городских улиц, сельская тишина, ветер и солнце заполняют меня до отказа… Для меня существует только то, что я вижу, слышу, вдыхаю…» Александр Житомирский

—

Материалы о художнике:

Годы счастья, годы становления. Владимир Житомирский

Годы счастья, годы становления

Владимир Житомирский

«Одесса-мама», «Ростов-папа»… За вклад в культурную, общественную и, к сожалению, криминальную сферу жизни России эти два города много десятилетий назад удостоились неофициальных, но весьма почетных титулов, говоривших о том, что народ уважал их не меньше собственных родителей. В моей семье апокрифичные титулы обрели анкетную реальность. Мама родилась в Одессе. Отец четырьмя годами ранее в Ростове-на-Дону.

«Одесса-мама», «Ростов-папа»… За вклад в культурную, общественную и, к сожалению, криминальную сферу жизни России эти два города много десятилетий назад удостоились неофициальных, но весьма почетных титулов, говоривших о том, что народ уважал их не меньше собственных родителей. В моей семье апокрифичные титулы обрели анкетную реальность. Мама родилась в Одессе. Отец четырьмя годами ранее в Ростове-на-Дону.

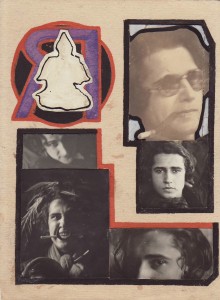

В его семье было еще трое братьев и три сестры. Глава семейства работал провизором в аптеке на первом этаже. Во время гражданской войны он умер от сыпного тифа. Мать (мою бабушку) с необычным для сегодняшнего уха именем Слава мне довелось увидеть, когда в 1945 году отец привез меня в разбомбленный Ростов. Я с трудом узнал в очень пожилой седой женщине девушку с роскошной русой косой, фото которой под толстым стеклом всегда стояло на рабочем столе отца. В ростовской квартире еще запомнился ящик, заполненный разнообразными фотокамерами: братья и дядя отца увлекались фотоделом. Видимо, это осталось в его подсознании. Отец придет к пониманию значения фотодокумента как элемента искусства, но позднее, когда освоит карандаш, перо и кисть. Впервые изобразить на бумаге то, что виделось в собственных фантазиях, он попытался в шестилетнем возрасте, прочитав о библейском «шестикрылом Серафиме», который «на перепутье мне явился». Он даже рискнул показать рисунок своему отцу. Внешне суровый человек, носивший, к слову, два имени — Арнольд и Соломон, одобрительно улыбнувшись в пышные усы, проговорил: «Неплохо. Давай, заканчивай свою картину». Нечастая похвала окрылила юного Шуру, как его называли домашние, а вслед за ними и все родные и знакомые на протяжении всей жизни. «Шура», «Александр», но — не «Саша», такого слышать не доводилось. Кстати, отчеством своим он выбрал «Арнольдович», которое и значилось практически во всех бесчисленных документах, за исключением введенного в 1933 году паспорта, где значилось не употребляемое им «Соломонович».

…А вот в школе уроки рисования Шуре казались скучными. В итоговой ведомости за один из классов в графе «оценка» даже появилась удивительная запись: «Рисования избегает». Могли ли думать учителя, что в городской картинной галерее рисунки этого шалуна будут висеть на самом почетном месте?.. А тогда ему хотелось скорее сбежать на берег Дона, где ждала лодка и трое закадычных друзей. Гребля дала запас прочности для мышц, состояние которых уже на моей памяти отец поддерживал интенсивной утренней гимнастикой. Друзья гребли самозабвенно, ощущая свою власть над могучей рекой, особенно когда двигались против течения. Однажды их перегнал пароход с трубой, из которой валил дым. Перегнал бы и перегнал — да приятелей задело то, что стайка девушек в матросках и нарядных платьицах стала им показывать нос, хохотать, и даже донеслось нечто вроде «Дистрофики, видно, а грести пытаются…» Мальчишки переглянулись: «Покажем задавакам?!» И взяли такой темп, что поравнялись с судном. Капитан заметил игру и тоже приказал поддать ходу, дым повалил вовсе черный. Но друзей было не удержать — задор придал им еще больше сил, и они перегнали соперника, успев заметить восхищение на лицах барышень. На их счастье, впереди оказался островок, к которому друзья и поспешили причалить, словно именно туда и неслись на своей лодке. Вывалившись из нее, отлеживались в камышах добрый час — сил шевельнуться не осталось. «Пусть знают, кто на нашей реке самый скорый», — в конце концов сумел проговорить один из друзей. Упорство (не упрямство) — это качество, формировавшееся в детские годы, впоследствии очень помогало ему в жизни. И когда осваивал профессию, и когда искал «место под солнцем».

Детство, Дон, счастье общения с рано ушедшим отцом навсегда сохранились у него в памяти.

Как-то он рассказал об одном из самых светлых воспоминаний своего детства:

…Отец, мать и все дети ехали отдыхать в Крым, в Евпаторию. Мне семь лет. На мне суконная курточка, которую во время пересадки в Синельниково повесили на спинку стула. Подали поезд, спешка, чемоданы, баулы… Курточка так и осталась на вокзале. Матушка написала открытку начальнику станции, но увы… По вечерам на террасе зажигали свечи в стеклянных пузырях с отверстиями на макушке. Прилетали огромные ночные бабочки. Мы их называли «мертвая голова», так как рисунок на их палевой спинке был похож на череп. На даче было много цветов, вечером благоухал табак. Мы ловили огромных жуков-носорогов и еще каких-то, с большими клешнями. На соседней даче жил мой новый дружок, Витя из Харькова. Мы придумывали с ним разные шкоды. Похитили как-то удочки у моего старшего брата и решили «удить» из чужого виноградника аппетитные черные гроздья. Естественно, и крючки, и грузила застряли в лозах, лески пришлось отрезать, а мы с удочками остались на террасе и с ужасом ждали возвращения брата… Помню, что вдоль пляжа стоял ряд крошечных лавочек, где татары продавали всякие морские находки. Недосягаемым чудом сияли большие красавицы-раковины, а вот оклеенные мелкими ракушками шкатулки нас не привлекали. Отец купил мне мешочек из марли красного цвета, полный красивых раковин удивительной формы. Мы всегда играли на даче у Вити, и эти раковины внесли в наши игры разнообразие. Как-то утром пришел к нему, но мне сказали, что вся семья уехала домой в Харьков. Витя со мной не попрощался и увез мой мешочек с раковинами, подарок отца. Так я впервые столкнулся с предательством… А однажды на дачу пришел фокусник-китаец с обезьяной. Китаец был с косой, в национальной одежде, смешно говорил по-русски. Его окружили кольцом мальчишки, девочки, женщины. У меня в руках палка от сачка. Китаец взял ее, обезьяна показывала с палкой забавные трюки. Потом китаец собрал медяки и собрался уходить. Обезьяна цепко держала мою палку. Я схватил конец палки, потянул к себе, та — к себе. Рванул палку, обезьяна ее выпустила, но вцепилась своими здоровенными зубами мне в руку повыше локтя. Было больно, но я не заплакал: было стыдно плакать при таком обществе. Почувствовал себя взрослым. Но обычно вел себя, конечно, как мальчишка. На лето задавали что-то читать, писать, зубрить. Удержать меня за столом было трудно, поэтому меня засадили в крайнюю комнату, а в проходной, через которую можно было уйти, сидела Сарочка, моя любимая старшая сестра, и читала книгу. Она меня сторожила. А я удирал через окно… Как самое сокровенное храню воспоминания о моем общении с отцом. Вот мы на шлюпке в море, брат на веслах, отец и я на корме. Нас стал настигать маленький пассажирский пароход. Отец сказал брату, что надо отвалить в сторону. Брат заупрямился, стал спорить, дескать, пароход отвернет, капитан не имеет права нас топить, его будут за это судить. Отец волновался, объяснял, что когда капитана будут судить, нам от этого легче не будет, мы уже утонем. Я чувствовал, что отец прав, и еще я понял опасность нелепого упрямства… В один из дней отец взял меня с собой, он хотел снять дачу на следующее лето. Мы шли по тенистой улице, красивые деревья свешивались через беленые кирпичные заборы. Я очень любил, когда отец брал меня с собой. Мы вместе рассматривали огромного мохнатого паука-крестовика, отец говорил, что через год я буду совсем большим и мы сможем заплывать на шлюпке далеко-далеко в море… Было лето 1914 года, и вскоре началась война. Первая мировая война. Возник слух, что на горизонте появились два турецких эсминца. Среди отдыхающих вспыхнула паника, Евпатория опустела. Мой любимый отец никогда больше не увидел море. Он умер от сыпного тифа в 1920 году. Зашел постричься в парикмахерскую. А до него стригся солдат, вернувшийся с фронта.

Два важных события произошло в жизни Шуры, когда ему исполнилось 14 лет. И оба связаны с ростовским театром «Барокко». Однажды к ним домой пришел художник, представившийся Христианом Германовичем. Ему были заказаны декорации к какому-то спектаклю в этом театре, и Шуру Житомирского порекомендовали в качестве помощника — в округе знали, что парнишка в последнее время все сильнее увлекается рисованием. Он с восторгом согласился работать без всякой платы. С энтузиазмом огромной кистью малевал драконов и хризантемы на длинных холстинах. А заодно слушал весьма профессиональные советы «работодателя». Там же, в театре, завязался его первый роман. Тоненькая, хорошенькая Люсенька, актриса театра, была старше Шуры лет на шесть, но выглядели они сверстниками. Вечерами сидели на тихой Дмитриевской улице и целовались. Потом по темным улицам (фонари давно были перебиты) он провожал подружку в Нахичевань, далекий район на правом берегу Дона. Однажды, когда они вошли в переулок, где жила девушка, к ним подошел человек в кожанке с маузером у пояса. «Вот что, парень, — сказал он, — пойдешь назад, поворачивай направо за угол, да побыстрей». Через несколько минут за спиной Шуры раздались выстрелы, затем разрывы гранат. Разгорался форменный бой. Потом выяснилось, что заговорщики готовили переворот в Ростове, их выследили, и юная пара оказалась в эпицентре боевой операции. Конец их отношениям положила, однако, не эта драматическая ситуация, а драма более традиционная. Однажды Люсенька не пришла на свидание, и гордый юный ухажер не захотел ее больше видеть… Он еще не знал, что события, связанные с театром «Барокко», были для него глубоко символичны. Он был одновременно приобщен к искусству живописи и введен в мир, где преклонялись перед женской красотой и обаянием. Он не представлял, что отныне на всю жизнь служение искусству и поклонение женщине станут для него неразрывным целым, двумя половинками, которые будут питать друг друга. И еще один символ: оба события были связаны с театром, и театр спустя несколько лет сыграет важную роль в его будущей жизни.

Два важных события произошло в жизни Шуры, когда ему исполнилось 14 лет. И оба связаны с ростовским театром «Барокко». Однажды к ним домой пришел художник, представившийся Христианом Германовичем. Ему были заказаны декорации к какому-то спектаклю в этом театре, и Шуру Житомирского порекомендовали в качестве помощника — в округе знали, что парнишка в последнее время все сильнее увлекается рисованием. Он с восторгом согласился работать без всякой платы. С энтузиазмом огромной кистью малевал драконов и хризантемы на длинных холстинах. А заодно слушал весьма профессиональные советы «работодателя». Там же, в театре, завязался его первый роман. Тоненькая, хорошенькая Люсенька, актриса театра, была старше Шуры лет на шесть, но выглядели они сверстниками. Вечерами сидели на тихой Дмитриевской улице и целовались. Потом по темным улицам (фонари давно были перебиты) он провожал подружку в Нахичевань, далекий район на правом берегу Дона. Однажды, когда они вошли в переулок, где жила девушка, к ним подошел человек в кожанке с маузером у пояса. «Вот что, парень, — сказал он, — пойдешь назад, поворачивай направо за угол, да побыстрей». Через несколько минут за спиной Шуры раздались выстрелы, затем разрывы гранат. Разгорался форменный бой. Потом выяснилось, что заговорщики готовили переворот в Ростове, их выследили, и юная пара оказалась в эпицентре боевой операции. Конец их отношениям положила, однако, не эта драматическая ситуация, а драма более традиционная. Однажды Люсенька не пришла на свидание, и гордый юный ухажер не захотел ее больше видеть… Он еще не знал, что события, связанные с театром «Барокко», были для него глубоко символичны. Он был одновременно приобщен к искусству живописи и введен в мир, где преклонялись перед женской красотой и обаянием. Он не представлял, что отныне на всю жизнь служение искусству и поклонение женщине станут для него неразрывным целым, двумя половинками, которые будут питать друг друга. И еще один символ: оба события были связаны с театром, и театр спустя несколько лет сыграет важную роль в его будущей жизни.

Между тем Шура еще в Ростове. Он заканчивает школу. Берет уроки рисования у художника Силина. Оплачивает занятия либо скромными деньгами, либо кирпичиком черного хлеба: голод и разруха сделали хлеб твердой валютой. Получает заказ на рекламные плакаты и, окрыленный первым гонораром, а также небольшой выставкой его рисунков, отправляется на покорение Москвы. Мама Слава не без тревоги отпускает 18-летнего Шуру в далекую столицу. К поезду приносит корзинку крутых яиц, которыми ростовский гасконец распоряжается соответственно своему возрасту: из окна вагона обстреливает ими телеграфные столбы. Сколько раз он будет потом вспоминать эту корзинку! Но сейчас ему не до того. Он уже в столице и первое, что он делает на перроне, — рвет все рекомендательные письма, которыми его снабдили близкие в надежде, что на первых порах его приютит кто-то из знакомых. Ну, нет, он обойдется собственными силами! Пароход-то тогда на Дону удалось обогнать… И как ни странно, всё как-то налаживается. Хотя, подъехав к студии АХРР (Ассоциация художников революционной России), он, выходя из трамвая, ступил в глубокую лужу, никто там не обратил внимания на мокрые обшлага и сандалии нового кандидата в студийцы. А вот рисунки глянулись. И началась учеба. Быстро установил связи в журналах, где делал иллюстрации к рассказам. Чуть позже это позволит снять комнату с двумя товарищами на Большой Спасской улице, о чем немного ниже.

А пока что судьба свела его с двумя братьями Церетели — Жоржем и Валерием. По словам отца, эти его дружки-сверстники «росли, как два борзых щенка, — бездумно и неприспособленно. Они приютили меня на огромном диване, где мы, не мешая друг другу, помещались втроем». Но главное, диван размещался в квартире Николая Михайловича Церетели, их знаменитого старшего брата, популярнейшего в те годы актера Камерного театра. У него была прекрасная библиотека, которой новоявленный покоритель Москвы жадно пользовался. Здесь же жил и друг Церетели-старшего Константин Георгиевич Сварожич, режиссер того же театра. Он занимался с актерами постановкой нормативного произношения и терпеливо исправлял ростовскую фонетику юного гостя. От прилипчивого южнорусского говора, от которого многие не могут избавиться всю жизнь (пример: Михаил Горбачев), с его интонациями, специфическими ударениями и «гхэканьем», у отца не осталось и намека. Его русский язык был идеальным. Он на всю жизнь сохранил признательность за это Сварожичу. И не только за это. Из воспоминаний отца:

А пока что судьба свела его с двумя братьями Церетели — Жоржем и Валерием. По словам отца, эти его дружки-сверстники «росли, как два борзых щенка, — бездумно и неприспособленно. Они приютили меня на огромном диване, где мы, не мешая друг другу, помещались втроем». Но главное, диван размещался в квартире Николая Михайловича Церетели, их знаменитого старшего брата, популярнейшего в те годы актера Камерного театра. У него была прекрасная библиотека, которой новоявленный покоритель Москвы жадно пользовался. Здесь же жил и друг Церетели-старшего Константин Георгиевич Сварожич, режиссер того же театра. Он занимался с актерами постановкой нормативного произношения и терпеливо исправлял ростовскую фонетику юного гостя. От прилипчивого южнорусского говора, от которого многие не могут избавиться всю жизнь (пример: Михаил Горбачев), с его интонациями, специфическими ударениями и «гхэканьем», у отца не осталось и намека. Его русский язык был идеальным. Он на всю жизнь сохранил признательность за это Сварожичу. И не только за это. Из воспоминаний отца:

Однажды поздно вечером мы с Жоржем взломали рекламную витрину возле маленького кино, где шел немецкий фильм «Индийская гробница». Мы торжественно притащили наши трофеи: я — фотографию Конрада Вейдта, Жорж- фото Миа Мэй и замок от витрины. Константин Георгиевич дал нам серьезный урок, сказав: «Вот что, ребята. Если вы похитили фотографии ваших любимых актеров, это не кража — вы поклонники их искусства. А вот то, что принесли замок, — это воровство, немедленно отнесите его назад!».

Между тем бесшабашный красавец Валерий женился на начинающей актрисе и переехал к ней. Камерный театр уехал на гастроли. Отец рассказывал:

Мы с Жоржем остались вдвоем, и началась жизнь голодная, веселая, богемная. Мы ходили по контрамаркам к Мейерхольду, Таирову, на выставки ОСТа и были счастливы. Жорж делал попытки пополнить наш бюджет, зазывая старьевщиков и предлагая им принадлежавшие ему сюзане и медные подносы с эмалью. Отчаянно торговался с ними, но так никогда ничего им не продал, напоследок ругая их на неведомом мне, но понятном старьевщикам языке: они бежали от нас без оглядки. Когда совсем нечего было есть (как сгодилась бы мамина корзинка с крутыми яйцами!), мы шли через всю Москву пешком, потому что и на трамвай денег не было, к знакомым девушкам. Милые хозяйки лезли потихоньку в родительский буфет, угощали нас папиной водкой и бутербродами. Папе в графин добавляли воду… Жоржу все же пришлось пойти работать — осветителем сцены в тот же Камерный театр. И как солидный человек, он решил жениться. Но возникла проблема. Все три брата Церетели — дети бежавшего из России эмира Бухарского и старшей жены из его гарема. В документах Жоржа значилась его полная фамилия: Мансур-Мангит-Церетели. Папа невесты, инженер, к тому же католик, хотел отдать дочь за более устроенного в этой жизни человека. Мы посовещались, и я сел за пишущую машинку. Отстукал приглашение Жоржу на работу в Самарканд с очень приличным окладом. Разрезав текст на узкие полоски, наклеили «приглашение» на телеграфный бланк. Потом состряпали вторую телеграмму: мол, выезжайте срочно, подъемные на месте. Жорж получил деньги в театре за двухмесячный отпуск, купил черный костюм, по требованию тестя обвенчался в костеле и, что самое удивительное, уехал с женой в Самарканд. Может, он и сам поверил в эти телеграммы?.. Там он устроился на работу, и словно бы все наладилось, да какой-то полувоенный сотрудник стал слишком настойчиво ухаживать за его женой, буквально не давал ей проходу. Жорж, что называется, набил ему морду. Тот ответил по-советски: написал донос, сообщив, что его обидчик — сын бежавшего из России эмира, английский шпион и прибыл в Самарканд поднимать восстание. Милого Жоржа арестовали и по этапу отправили в Москву… Не такое уж безмятежное это было время. Даже для таких повес, какими были тогда мы.

Все это отец поведал мне как-то вечером, когда вернулся с работы и был очень грустным. Дело в том, что утром, по пути в редакцию, он попросил водителя (машина появилась у нас, когда отцу уже было поздновато ее осваивать) свернуть с Проспекта мира, где мы тогда жили, на параллельную улицу, Вторую Мещанскую. Он хотел проехать мимо деревянного дома, где братья Церетели приютили его полвека назад. «Представляешь, — говорил он с грустью, — дом был уже наполовину разрушен. Могучий трактор тяжеленным ядром на тросе добивал этот дом, уничтожал мою юность. Похоже, он позвал меня попрощаться в последние свои минуты. Пятьдесят лет я не был здесь. И вот…»

Все это отец поведал мне как-то вечером, когда вернулся с работы и был очень грустным. Дело в том, что утром, по пути в редакцию, он попросил водителя (машина появилась у нас, когда отцу уже было поздновато ее осваивать) свернуть с Проспекта мира, где мы тогда жили, на параллельную улицу, Вторую Мещанскую. Он хотел проехать мимо деревянного дома, где братья Церетели приютили его полвека назад. «Представляешь, — говорил он с грустью, — дом был уже наполовину разрушен. Могучий трактор тяжеленным ядром на тросе добивал этот дом, уничтожал мою юность. Похоже, он позвал меня попрощаться в последние свои минуты. Пятьдесят лет я не был здесь. И вот…»

В годы учебы в студии АХРР делался упор на работу с обнаженной моделью. В перерыве, когда натурщица одевала халатик и снова превращалась в женщину, студийцы окружали Илью Ивановича Машкова, одного из любимых учителей, признанного мастера живописи. Задавали вопросы, ждали интересных мыслей. Однажды он сказал: «Ребята, вы даже не представляете, какие вы счастливые. Судьба послала вам замечательную профессию. Ведь это игра: бумага, краски, карандаши, кисти… Эта игра будет продолжаться всю вашу жизнь, да еще за это вам будут платить деньги…» Вспоминая об этих словах мастера, воспринятых студийцами тогда с восторгом, отец в задумчивости произнес: «Ван Гог застрелился, Врубель скончался в психиатрической лечебнице, Рембрандт умер нищим, Эль Греко не признан при жизни, Модильяни, Гоген — список можно продолжать до бесконечности. Ничего себе — игра… Высока цена расплаты таланта за проложенный новый путь, за предложенные новые условия игры».

В общей сложности отец учился рисунку десять лет. Вначале в Ростове, затем в Москве, последние полтора года у Владимира Андреевича Фаворского, которого называл «философом искусства». Все то, что я знаю о бумаге и карандаше, о природе и о модели, о монументальности и атмосфере, окружающей нас, говорил отец, дал мне он. Это позволило начинающему художнику быстро освоиться во многих редакциях, создавать выразительные и точные иллюстрации. Первые пять лет он делал их в основном для журналов «Пролетарий связи», «Смена», «Осовиахим», для нескольких журналов, выходивших в издательско-полиграфическом объединении «Молодая гвардия». Затем освоил карикатуру и между 30-м и 33-м годами делал шаржи и карикатуры для «Рабочей газеты» и «Труда». Появились заказы на плакаты -от «Изогиза» и «Интуриста». И тут он ощутил, что убедительность может придать использование документа, фотографии. Он и прежде любил на досуге сооружать с помощью ножниц и клея необычные фото-композиции, скорее шутливые, чем насыщенные большим смыслом. В эти годы он испытывал особый прилив творческой энергии, поскольку в 1931 году произошло событие, определившее всю его последующую жизнь.

Первого марта, сидя за столиком ресторана в Доме печати (впоследствии Дом журналистов), они с приятелем отмечали не столько наступление весны, сколько получение им гонорара. Это позволило им, сильно голодавшим в последние дни, заказать обед, достойный Гаргантюа, и методично расправлялись с ним, наверстывая упущенное. За этим занятием их застала пара — золотоволосая светлоглазая девушка со спутником, который им был, к счастью, знаком. К счастью — потому что Шура даже оторвался от лицезрения очередного поданного блюда. Ее красота поразила его, хотя он и продолжил расправляться с ароматной едой. Сидя за соседним столиком, девушка незаметно наблюдала за уничтожением немыслимого раблезианского обеда. Что, как выяснилось, произвело на нее неожиданно сильное впечатление. В итоге вся четверка оказалась за одним столиком, а проводить себя девушка, которую звали Эрикой, позволила Шуре. Они встречались каждый следующий день. Через неделю, восьмого марта 1931 года, они шли по улице, и отец увидел ЗАГС. Вопросительный взгляд, улыбка одними глазами в ответ, и вот они предстали перед регистраторшей. «Но для заключения брака требуется свидетель», — напомнила им старавшаяся выглядеть строгой дама. Жених выкатился из ЗАГСа на улицу, остановил проходившего мимо парня. «Документ с собой?» — «Да, профсоюзный билет». — «Будешь нашим свидетелем!». Парень не возражал. Отец запомнил и его фамилию — Синицын, Коля.

Теперь можно было официально «привести в дом» жену. Обитель художника находилась в самом центре Москвы, на Пименовской улице. Сюда он перебрался с московской окраины, с улицы Большая Спасская, где отец и еще двое приятелей-ростовчан снимали комнату. Шура работал за столом, и хозяин квартиры, Иван Ферапонтович, любил зайти и расхаживать у него за спиной. Если был трезв, восхищался, говоря: «Умей я так, давно бы разбогател». Но чаще бывал навеселе и требовал, чтобы отец продолжил с ним застолье. Отказ воспринимал как оскорбление. Однажды так саданул по дну бутылки с пивом, что пена залила работу, над которой отец трудился неделю. В другой раз в отместку за отказ бросить «свои картинки» и взяться за стаканы пошел и вывернул пробки на электрощитке. Срочный заказ был сорван — в темноте много не нарисуешь. Если с тем, что хозяйский сын до этого растолок в ступке набор плиточек купленной им прекрасной акварели фирмы «Понтер Вагнер», отец еще смирился, то хамства он терпеть больше не собирался. По странному стечению обстоятельств именно на следующий день он встретил на улице в центре парня, которого все звали «Гудермес». Тот тоже был из Ростова, учился в параллельном классе. Выяснилось, что он отбывает обратно в Ростов, освобождая комнату на Пименовской улице. Так отец оказался жителем «хором» площадью шесть квадратных метров. Рядом была старинная церковь Св. Пимена, и в их разговорах улица превратилась в «Санкт-Пимен стрит». Один метр из шести в комнате занимала кирпичная печь, потолок был косой, достать до него рукой можно было, не поднимаясь на цыпочки. Два окна освещали письменный стол, стул, маленький шкафчик с книгами и матрас на двух ящиках, покрытый ковром наподобие дивана. На ковре восседали две куклы — негритенок и обезьяна, которые отец смастерил сам. Их звали Пип и Хэп-Хэп. В раннем детстве мне еще удалось застать этих симпатяг, но, видимо, они не были приспособлены к тому, чтобы долго служить игрушкой и остались лишь в памяти да на некоторых рисунках отца…

За комнату хозяйка брала 40 рублей, что на рубеже 20-х и 30-х годов было большой суммой. Но хозяйка любила еще и воровать сахар. Во время одной из таких вылазок она разбила старинный бокал, отцовскую гордость, память о его бабушке… Жалкий скарб молодого художника умещался в чемодане под «диваном». Одежде он не придавал никакого значения, тратил деньги на книги. За столом было сделано немало иллюстраций. И еще важное обстоятельство: комната запиралась на крючок, что было немаловажно. Вскоре дверь (изнутри) украсила прибитая гвоздем кружевная комбинация, которую забыла одна из подружек. С приятельницами всегда складывались добрые и не слишком обязывающие отношения. Еще не затихли отзвуки коллонтаевских идей о свободной любви, не наступили сталинские холода. Но, конечно, перед въездом в дом супруги комнату пришлось очистить от следов холостяцкой жизни.

В 80-е годы в своих записках отец написал:

На Пименовской мы прожили два счастливых года. Мне было 24, Эрике еще не исполнилось 20. Потом мы жили вместе 55 лет. У нас была трехкомнатная квартира, но в памяти моей как светлое безоблачное счастье стоят два чудесных года в шестиметровой комнате, из которой мы мечтали вырваться.

На Пименовской мы прожили два счастливых года. Мне было 24, Эрике еще не исполнилось 20. Потом мы жили вместе 55 лет. У нас была трехкомнатная квартира, но в памяти моей как светлое безоблачное счастье стоят два чудесных года в шестиметровой комнате, из которой мы мечтали вырваться.

У Эрики были светлые волосы, светлые глаза, обаятельная и добрая улыбка. Она была красивая и умная. Мы вылепили друг друга как могли. У нас во всем сходились вкусы. Она была другом и постоянным моим спутником.

Свадьбу как таковую устраивать не стали. Они были современными людьми и не слишком чтили ритуалы. На другой день зашел один знакомый, принес вина. Выпили за новую жизнь. А вскоре появился очень важный заказ -от незадолго до того созданного «Интуриста» на плакат, рекламирующий отдых в Кисловодске. Недолго думая, отец поместил в центр композиции симпатичную молодую пару, излучающую счастье, по-видимому, от возможности отдохнуть на таком замечательном курорте, представленном в виде фона. Излишне говорить, что пара лучилась счастьем вовсе по другому поводу: на фото был запечатлен автор плаката с молодой женой. Впоследствии они не раз использовали этот фотоплакат (кстати, один из первых официальных фотомонтажей отца), когда, приехав отдыхать, наталкивались в гостинице на табличку «Мест нет». Плакат висел в холле каждой гостиницы. Надо было лишь подойти к нему и принять те же позы, что и на фото. Номер для них находился мгновенно. Так было, к примеру, в отеле «Гагрипш» в Гаграх, куда они вскоре укатили. Через некоторое время, однако, выяснилось, что матушке куда необходимее лечение и отдых как раз в Кисловодске, а не под черноморским солнцем.

Вообще, здоровье было не самой сильной ее стороной. Вероятно, сказалось то, что была она из близнецов, и ее двойняшка часто болела и ушла из жизни в детском возрасте. Последние школьные годы пришлось учиться дома и сдавать экзамены экстерном. Неизменно на «отлично». С переездом ее семьи из Одессы в столицу Грузии Тифлис (ныне Тбилиси) Эрика поступила в местный университет. Пришлось даже освоить грузинский. Потом перевелась в МГУ, на филологический факультет. Но закончить его так и удалось: туберкулез кожи, а потом и другие серьезные недуги. Забота о здоровье Эрики стала для отца первостепенным делом. Консультации у светил, лучшие клиники, дефицитные лекарства — все это помогало преодолевать болезни. А после — продолжительный отдых и лечение в кисловодских санаториях. Отец оставался в Москве, работая не только целыми днями, но и захватывая вечера. И все же находил время послать грустно-шутливое письмо, пронизанное одной мыслью: «Скучаю!». Украшая свои послания шутейными фотокомпозициями, он вряд ли мог вообразить, что исподволь набивает руку, приобретает опыт, который спустя годы окажется востребованным. Удивительным образом разлука с любимой толкала его в русло фотомонтажа. Художник не всегда понимает, что им руководит его муза. Это был как раз такой случай.

Послания, летевшие в Кисловодск, были буквально пропитаны нежностью. «Любанька», «доченька», «маленькая», «любимая», «радость моя» — это лишь часть слов, адресованных Эрике. И — неизменная тревога. Прошла ли температура?.. Рецепт лекарства нашел, закажу и вышли спешным письмом… Уверен, что кварцевые лампы принесут пользу… Озабоченность сменялась радостью, когда приходила весть об улучшении самочувствия. «Я несказанно рад лялькиным достижениям… Это чудесно, что ты так хорошо поправляешься…»

Это были не просто письма любящего и заботливого мужчины, но письма художника. Чаще всего они состояли из длинных вертикальных полос прочной бумаги, писались карандашом и обычно дополнялись всевозможными картинками — композицией из нескольких фото, к которым что-то пририсовывалось, вырезками из журналов с веселыми подписями, иногда собственными фото, тоже с юмористической подписью. Например, под своей фотографией в кресле у брадобрея было написано «Чем занят Житомирский в редакции». Другое письмо украшал целый фотомонтаж. Автор послания снят за листом бумаги, на котором он выводит: «Доча, с кем ты мне изменяешь? Если нет, то почему? Торопись! А то скоро приеду и буду тебе мешать». На том же листе приклеена его собственная маленькая фотография с припиской: «Срочно выпиши мне гонорар за этот гениальный монтаж»… Нередко обыгрывался знаменитый интуристовский плакат. «Не намозолил ли любимой доченьке глаза своим постоянным присутствием?». В другой раз, когда в холле санатория плаката не оказалось, отец с нарочитым возмущением писал: «Как, ты меня не видишь ни разу в день? Немедленно приклеиваю свое фото и шлю тебе…» И сооружал очередной монтаж: собственное лицо, фигура, укутанная в немыслимую хламиду (вырезка из цветного журнала), дорисованный галстук и волосатые ноги с растопыренными пальцами.

Это были не просто письма любящего и заботливого мужчины, но письма художника. Чаще всего они состояли из длинных вертикальных полос прочной бумаги, писались карандашом и обычно дополнялись всевозможными картинками — композицией из нескольких фото, к которым что-то пририсовывалось, вырезками из журналов с веселыми подписями, иногда собственными фото, тоже с юмористической подписью. Например, под своей фотографией в кресле у брадобрея было написано «Чем занят Житомирский в редакции». Другое письмо украшал целый фотомонтаж. Автор послания снят за листом бумаги, на котором он выводит: «Доча, с кем ты мне изменяешь? Если нет, то почему? Торопись! А то скоро приеду и буду тебе мешать». На том же листе приклеена его собственная маленькая фотография с припиской: «Срочно выпиши мне гонорар за этот гениальный монтаж»… Нередко обыгрывался знаменитый интуристовский плакат. «Не намозолил ли любимой доченьке глаза своим постоянным присутствием?». В другой раз, когда в холле санатория плаката не оказалось, отец с нарочитым возмущением писал: «Как, ты меня не видишь ни разу в день? Немедленно приклеиваю свое фото и шлю тебе…» И сооружал очередной монтаж: собственное лицо, фигура, укутанная в немыслимую хламиду (вырезка из цветного журнала), дорисованный галстук и волосатые ноги с растопыренными пальцами.

Иногда отец создавал целые фотомонтажные альбомы, посвященные любимой. На одном листе улыбающаяся Эрика в беретке сидит на плече у симпатичной обезьяны. Вокруг разбросаны виды древних городов, по которым и путешествует необычная пара. Чтобы не оставалось сомнений о любви пары к путешествиям, Эрика опирается на огромный путеводитель «Бедекер», вокруг головы надето кольцо гигантского компаса. Конечно, обоим ясно, кто выступает в роли обезьяны и готов возить свою хозяйку по всему свету. Теме путешествий посвящен и другой лист. Здесь уже фото обоих героев, расхаживающих по поверхности земного шара. Эрика чуть задержалась, опираясь на маленькую пальму… В этих коллажах, быть может, даже не ведая того, отец нащупывал пути к освоению искусства фотомонтажа. Столкновение разноплановых сюжетов. Обратная перспектива, когда предметы на заднем плане размерами превышают то, что ближе. Сила фото-документа, обретающего неожиданную убедительность… Гипербола, метафоричность, смещение во времени и пространстве… Когда спустя годы он впервые увидит фотомонтажи Хартфильда, то поймет, что готов идти вслед за этим мастером.

Но пока для моих молодых родителей на дворе беззаботное время. Отцу работа в радость. После лечения в Кисловодске мама довольно продолжительно время чувствует себя хорошо. И не случаен лейтмотив шутливых коллажей в альбомах. Путешествия, новые впечатления, встречи с интересными людьми было их общей страстью — как и любовь к импрессионистам, классической музыке, хорошей литературе.

Во время Второй мировой войны отец сутками оставался в здании редакции, делая пропагандистские фотомонтажи, которые разбрасывали потом над головами немецких солдат. По ночам, поднимался на крышу, чтобы здоровенными клещами хватать сброшенные с немецких бомбардировщиков зажигательные бомбы и бросать их в специальные ящики с песком. После отбоя воздушной тревоги, возвращался в большую комнату, где работала редакция «Иллюстрированной газеты», и ложился на клеенчатый диван, чтобы поспать три-четыре часа. Но перед сном обязательно смотрел на висевшую на стене карту мира, мечтательно выбирая маршрут очередной поездки в надежде попасть когда-нибудь в далекие края — хотя бы во время краткого сна. Его мечты начнут сбывать лишь с наступление хрущевской оттепели в середине 50-х. Он будет упрямо добиваться, чтобы в каждую поездку включали бы и Эрику, что тогда не было принято. Считалось, что один из членов семьи, оставшийся в СССР, станет залогом возвращения другого из зарубежной поездки. Но отец станет доказывать, что это не просто вояж с супругой, но поездка с помощницей, без которой его работа не будет эффективной. Все уже знали, что в любой туристической поездке отец постоянно рисует фломастером или карандашом, и в конечном счете уступали его напору. И отец не лукавил. Эрика советовала, подсказывала, оценивала, если надо, спорила, но главное -всю жизнь вдохновляла. Как и положено музе.

Из записок отца, написанных после смерти матушки в 1986 году:

Моя любимая, моя Эрика говорила: «Я никогда не перестану удивляться чуду: на белом листе, лежащем перед тобой, возникает черный прекрасный рисунок. В нем воздух и печаль, и радость — все то, что ты чувствовал, когда работал»… Родная моя, тебя нет, но ты, как игла от кактуса, в моем сердце. Ты мое счастье, ты моя радость, ты моя боль…

Третий. Статья Владимира Житомирского

(опубликовано в журнале "Наше наследие" в 2011 г.)

Третий

Владимир Житомирский (опубликовано на сайте журнала Наше наследие в 2011 г.)

У Александра Житомирского, моего отца, было немало наград, полученных в период Великой Отечественной и в мирное послевоенное время, — орденов и медалей, премий и дипломов, ему было присвоено звание «Народный художник РСФСР». Но более всего, мне кажется, он гордился тем, что в годы войны его имя под № 3 (после Ильи Эренбурга и Юрия Левитана) было внесено в список личных врагов Геббельса, которых следовало «найти и повесить». Рейхсминистру пропаганды фашистской Германии очень досаждали фотомонтажи Житомирского, которые в виде миллионов листовок сыпались с самолетов и из болванок артиллерийских снарядов на головы гитлеровцев. Немало немцев, сдаваясь в плен, предъявляли эти листовки: текст, напечатанный на обороте, придавал им силу своеобразного пропуска. Кого-то они уберегли от смерти, кого-то от участия в новых смертоубийствах.

У Александра Житомирского, моего отца, было немало наград, полученных в период Великой Отечественной и в мирное послевоенное время, — орденов и медалей, премий и дипломов, ему было присвоено звание «Народный художник РСФСР». Но более всего, мне кажется, он гордился тем, что в годы войны его имя под № 3 (после Ильи Эренбурга и Юрия Левитана) было внесено в список личных врагов Геббельса, которых следовало «найти и повесить». Рейхсминистру пропаганды фашистской Германии очень досаждали фотомонтажи Житомирского, которые в виде миллионов листовок сыпались с самолетов и из болванок артиллерийских снарядов на головы гитлеровцев. Немало немцев, сдаваясь в плен, предъявляли эти листовки: текст, напечатанный на обороте, придавал им силу своеобразного пропуска. Кого-то они уберегли от смерти, кого-то от участия в новых смертоубийствах.

Одна из самых ярких таких работ отца, ставшая классикой, прямо вопрошает — «Согреет ли тебя это?»: над полем боя, усеянным трупами немецких солдат, на фоне сполохов пожарища скелет руки держит огромный орден «Железный крест», с которого стекают капли крови…

Родился отец на юге России в 1907 году в семье ростовского фармацевта. Впервые изобразить на бумаге то, что виделось в собственных фантазиях, он попытался в раннем возрасте, прочитав о библейском «шестикрылом Серафиме», который «на перепутье мне явился». Позже стремление зафиксировать на бумаге окружающие предметы и происходившие тогда весьма бурные события становилось все более отчетливым.

В ходе Гражданской войны Ростов переходил из рук в руки; от свирепствовавшего тифа умер отец; четырнадцатилетний Шура принял предложение работать подмастерьем у местного театрального художника-декоратора, даже без всякой платы. Он начинает брать уроки рисования у художника Александра Силина1, оканчивает школу, получает первый гонорар за заказанные ему рекламные плакаты, устраивает в Ростове небольшую выставку рисунков и, окрыленный этими успехами, отправляется покорять Москву.

Рисунки восемнадцатилетнего юноши понравились в студии АХРР (Ассоциация художников революционной России), началась серьезная учеба. Под руководством Ильи Ивановича Машкова, признанного мастера живописи, писали обнаженную натуру. В перерывах студийцы окружали любимого учителя, задавали вопросы, ждали профессиональных советов, интересных мыслей. Машков подбадривал учеников, нередко повторяя, что судьба послала им замечательную профессию: своего рода «игру» на всю жизнь, которая будет их к тому же и кормить.

Из долгих лет профессионального совершенствования Александру Житомирскому повезло полтора года учиться у выдающегося графика Владимира Андреевича Фаворского, которого отец называл «философом искусства». Его влияние начало сказываться уже в ранних московских рисунках студийца. Мне памятны слова отца: «Все то, что я знаю о бумаге и карандаше, о природе и о модели, о монументальности и окружающей нас атмосфере дал Владимир Андреевич Фаворский».

Воспринятая Житомирским философия мастера позволила начинающему художнику быстро освоиться во многих редакциях, создавать выразительные и точные иллюстрации. Вначале он делал их в основном для журналов «Пролетарий связи», «Смена», «Осоавиахим» и еще для ряда журналов, выходивших в издательско-полиграфическом объединении «Молодая гвардия». Затем освоил особенности жанра карикатуры и в 1930-е годы стал публиковать шаржи для «Рабочей газеты» и «Труда». Появились заказы на плакаты — от «Изогиза» и «Интуриста». Иллюстрировал и оформлял книги, выходившие в Издательстве иностранных рабочих, в Военгизе. В качестве элемента оформления книжных обложек иногда использовал фотоснимки. И вот тогда ощутил, что именно документ, фотография придают особую убедительность изображению.

Воспринятая Житомирским философия мастера позволила начинающему художнику быстро освоиться во многих редакциях, создавать выразительные и точные иллюстрации. Вначале он делал их в основном для журналов «Пролетарий связи», «Смена», «Осоавиахим» и еще для ряда журналов, выходивших в издательско-полиграфическом объединении «Молодая гвардия». Затем освоил особенности жанра карикатуры и в 1930-е годы стал публиковать шаржи для «Рабочей газеты» и «Труда». Появились заказы на плакаты — от «Изогиза» и «Интуриста». Иллюстрировал и оформлял книги, выходившие в Издательстве иностранных рабочих, в Военгизе. В качестве элемента оформления книжных обложек иногда использовал фотоснимки. И вот тогда ощутил, что именно документ, фотография придают особую убедительность изображению.

Он и прежде любил на досуге сооружать с помощью ножниц и клея необычные фотокомпозиции, скорее шутливые, чем насыщенные большим смыслом. Позднее и письма молодой жене он станет уснащать веселыми вклейками, используя вырезки из журналов и фотографии, сопровождая все это остроумными подписями. Исподволь набивая руку, приобретая опыт, он вряд ли мог вообразить, что годы спустя это окажется востребованным. Даже серьезный заказ на рекламный плакат «Интуриста», призывавший отдыхать в Кисловодске, превратился в некую игру. Недолго думая, отец поместил в центр композиции симпатичную молодую пару, лучащуюся радостью, как казалось, от возможности отдохнуть на замечательном курорте, представленном в виде фона. На самом деле пара пребывала в таком состоянии по другой причине: на фото был запечатлен автор плаката с любимой спутницей жизни.

Молодой художник с интересом приглядывался к композициям Александра Родченко. Четкостью, необычным сочетанием шрифта, графики и фото привлекали монтажи Эль Лисицкого. Не оставляли его равнодушным и цветные композиции Густава Клуциса. Но когда он впервые увидит в газете немецких рабочих «AIZ»2 яростные политические фотомонтажи Джона Хартфилда3, то поймет, что это тот мастер, за которым готов следовать.

Судьба самого Хартфилда окажется драматичной. После прихода к власти нацистов ему чудом удастся избежать ареста: пока эсэсовцы выламывали дверь, он сбежал по пожарной лестнице. С помощью друзей нелегально перешел швейцарскую границу. Затем — Прага, здесь продолжает выходить «AIZ». На ее страницах появляются его новые монтажи, в том числе и один из самых известных, в котором использована обратная перспектива, — «Судья и подсудимый»: на переднем плане толстый карлик Геринг, а с заднего плана над ним нависает клеветнически обвиненный в поджоге Рейхстага гигант Георгий Димитров. В 1938-м Чехословакию оккупировали фашисты. Новое бегство — в Париж, и теперь его новые антифашистские монтажи в выходящей там «AIZ». Но в 1940 году придется бежать и из Франции, за Ла-Манш, где его работы станут появляться на страницах лондонских газет.

…В довоенные годы отец дотошно рассматривал каждый новый монтаж Джона Хартфилда. Увы, накопленный творческий потенциал вскоре оказался востребован: в июне 1941-го, 70 лет назад, грянула война. Сотрудники «Фронтовой иллюстрации» (до войны и после ее окончания — «Иллюстрированная газета»), в числе которых был и Александр Житомирский, уже в начале июля (!) получили задание срочно подготовить новое издание, специально предназначенное для немецких солдат. Буквально за сорок минут на свет появился макет контрпропагандистского «Front-Illustrierte»4. Отец был и художником-оформителем, и автором фотомонтажных иллюстраций. На одном из его монтажей начальник Главного политуправления Красной армии (ГлавПУРа) написал: «Печатать отдельной листовкой. Тираж — один миллион»5. На обороте листовки на русском и немецком языках помещался текст, подтверждающий намерение предъявителя сдаться добровольно. К таким пленным отношение с нашей стороны было лучше, чем к захваченным с оружием на поле боя.

В распоряжении отца тогда уже не было «антологии» работ глубоко чтимого им Хартфилда: как-то холодным вечером, промерзнув в забитой книгами и журналами шестиметровой комнате, он вытопил печь подшивками разных изданий. «Как я жалел о сожженных в печке журналах! — вспоминал позднее отец. — Это было плохо и вместе с тем хорошо. Будь журналы под рукой, я бы слепо подражал Хартфилду. Потом, много лет спустя, когда мы подружились, он сказал про мои листовки: “Это как удар в открытую рану!”».

Особенно доставалось главному фашистскому пропагандисту Геббельсу, которого раз за разом ловили на лжи. Художник добивался удивительного сходства с хромоногим карликом, изображая его в облике обезьяны с непременным микрофоном. Разъяренный рейхсминистр приказал установить фамилию своего обидчика и тогда-то внес ее в список «личных врагов».

Свою разгадку творческого взлета художника предлагает искусствовед Константин Акинша, ныне живущий в США. По его словам, А.Житомирский «не только экспериментировал с инструментарием и методикой, которые использовались Родченко, Эль Лисицким и Клуцисом, но и вдохнул новую жизнь в этот жанр, увядавший к тому времени на корню… Он вернул монтажу гротеск, от чего Родченко отказался после 1923 года, и вышел победителем. Благодаря этому стал возможен успех его военных произведений»6.

В солидном исследовании о дуэли пропагандистов на Восточном фронте можно прочесть: «Создатель самых известных советских фотомонтажей военной поры Александр Житомирский позже вспоминал: “У нас не было учебников, для меня это было как путешествие по джунглям без компаса. В моих фотомонтажах я всегда обращался к конкретному солдату, который возьмет в руки «Фронт-иллюстрирте». Я представлял себя на его месте, пытался прочитать его мысли, выступал его заинтересованным собеседником. Я понимал, что моего читателя лишили всего, чем он дорожил, — жены, детей, дома, собаки, что его окунули в грязь и кровь”. Именно такое обращение к противнику, свободное от идеологических штампов и высокопарных фраз, оказывалось самым эффективным приемом психологического воздействия»7. А вышедшее на родине политического фотомонтажа, в Германии, фундаментальное многотомное иллюстрированное издание выделило отдельный том работе «Фронтовой иллюстрации»8, поместив более тридцати фотомонтажей А.Житомирского и статью о его творчестве9.

В солидном исследовании о дуэли пропагандистов на Восточном фронте можно прочесть: «Создатель самых известных советских фотомонтажей военной поры Александр Житомирский позже вспоминал: “У нас не было учебников, для меня это было как путешествие по джунглям без компаса. В моих фотомонтажах я всегда обращался к конкретному солдату, который возьмет в руки «Фронт-иллюстрирте». Я представлял себя на его месте, пытался прочитать его мысли, выступал его заинтересованным собеседником. Я понимал, что моего читателя лишили всего, чем он дорожил, — жены, детей, дома, собаки, что его окунули в грязь и кровь”. Именно такое обращение к противнику, свободное от идеологических штампов и высокопарных фраз, оказывалось самым эффективным приемом психологического воздействия»7. А вышедшее на родине политического фотомонтажа, в Германии, фундаментальное многотомное иллюстрированное издание выделило отдельный том работе «Фронтовой иллюстрации»8, поместив более тридцати фотомонтажей А.Житомирского и статью о его творчестве9.

В период наступления руководством вермахта был издан приказ, запрещавший «коллекционировать русские листовки». Позднее реакция начальства стала более жесткой: за найденную листовку — в разведку вне очереди. А после разгрома на Волге за такое уже расстреливали. И все же, после окружения очередной немецкой части кто-то непременно из потайного места доставал «пропуск» с фотомонтажом, объясняя, что вот, мол, готовился перейти линию фронта, да не было случая. Спустя двадцать лет после окончания войны художник встретится с одним из своих «крестников». Будучи в Берлине с очередной своей выставкой, А.Житомирский разговорился с неплохо изъяснявшимся на русском шофером по имени Флориан. Выяснилось, что язык тот освоил в плену, куда добровольно попал в начале 1942-го, предъявив листовку «Этот ефрейтор ведет Германию к катастрофе!» Рассказывая об этом, отец говорил, что еще раз ощутил: они недаром тогда работали.

А работали на износ: в случае воздушной тревоги мчались тушить зажигательные бомбы, которые немцы сбрасывали на здание «Правды», где размещалась «Фронтовая иллюстрация». Затем снова за рабочий стол. Часика три на редакционном клеенчатом диване — это считалось хорошим отдыхом перед новым рабочим днем.

Об атмосфере, царившей в редакции, рассказывает в своих воспоминаниях Раиса Мирер, молодой тогда литсотрудник: «Фотокорреспонденты были настоящими фронтовиками. Среди них не осталось ни одного, кто за годы войны не получил бы серьезного ранения. Анатолий Егоров оказался без глаза, Галина Санько чудом уцелела после черепного ранения, ходила с глубокой вмятиной на лбу. Григорьев, Морозов, Архипов, Шайхет, Редкин — все к концу войны по нескольку раз лежали в госпиталях…

Работаем мы в редакции, — вспоминает Р. Мирер, — часов по двенадцать в сутки, а то и больше. Шура Житомирский, художник, тот вообще живет в своем кабинете: жена с маленьким сыном в эвакуации. Фотокорреспонденты — почти все молодые и холостые парни — рады между поездками на фронт побыть хоть несколько суток в тепле и уюте, в дружеской компании, расслабиться, потрепаться, выпить. Спирта всегда вдоволь, ребята с фронта привозят. Возвращается один из них живой, невредимый — ну как не отпраздновать? Закончим работу, пусть хоть за полночь — и к столу! А стоит этот огромный стол в конференц-зале «Крокодила», который пока отдан нашей редакции… Днем за столом работают художники и ретушер. Мой письменный столик в этом же зале, в уголке. Ну, а по ночам… Стол «роскошно сервирован»: на бумажных кружочках — хлеб и лук, а рядом надписи: «ветчина», «индейка», «жаркое»… Зато спирта — полно! Настроение у всех прекрасное: летом 43-го советские войска уже начали наступать и идут, идут, идут на запад. Мы пьем за победу, за свой журнал»10.

Иногда, после подписания очередного номера в печать или завершения работы над фотомонтажом и в отсутствие воздушной тревоги, художник вместо ночевки на редакционном диване выбирался домой. Пешком, по ночной Москве. Его ждали прекрасные часы — погружение в работу над книгой «Мечты о прошлом и будущем». О чем эта книга? «Это книга о счастье», — писал отец. И в самом начале объяснял главное: «Война. Горе наших людей — мое горе. Мозг и сердце разрываются от этой тяжести. Эта книга — моя соломинка, она должна спасти меня». Счастливые моменты прошлого, надежды на лучшее будущее — вот лейтмотив рукописной книги, снабженной иллюстрациями автора.

Победа пришла. Наступило мирное время, которое отец называл «голубым периодом» в его творчестве. Он делал фотомонтажные дружеские шаржи на известных писателей, актеров, спортсменов. Но уже в 1947 году разразилась новая война — «холодная». Как и другие художники-сатирики, «на линии огня» оказался и Александр Житомирский. В центральных изданиях регулярно публиковались его фотомонтажи. Но, выражаясь словами искусствоведа Валерия Стигнеева, «его произведения не укладывались в рамки стандартных пропагандистских клише. В своих позднейших работах он обращался к общечеловеческим ценностям»11.

Отец не дожил до расцвета эры компьютерной графики (его не стало в 1993 году). Боюсь, ему было бы огорчительно видеть сложные, но бездумные композиции, сооруженные с помощью программ-редакторов. Компьютер — ведь всего лишь инструмент, каким для Александра Житомирского был набор фото вкупе с ножницами, клеем, тушью, белилами, аэрографом, бритвой. Они были бы никчемны без замысла, без решений, рожденных талантом художника. Это оценил и высший для отца авторитет — Джон Хартфилд. Они познакомились в 1958 году, когда тот приехал в Москву. Целый день он провел у нас в гостях. Просмотрев десятки работ своего последователя, Хартфилд сказал: «Да, не зря мы с Георгом Гроссом12 в годы Первой мировой войны придумали политический фотомонтаж…» По предложению Хартфилда в Берлине в 1961 году прошла их совместная с отцом выставка.

Отец не дожил до расцвета эры компьютерной графики (его не стало в 1993 году). Боюсь, ему было бы огорчительно видеть сложные, но бездумные композиции, сооруженные с помощью программ-редакторов. Компьютер — ведь всего лишь инструмент, каким для Александра Житомирского был набор фото вкупе с ножницами, клеем, тушью, белилами, аэрографом, бритвой. Они были бы никчемны без замысла, без решений, рожденных талантом художника. Это оценил и высший для отца авторитет — Джон Хартфилд. Они познакомились в 1958 году, когда тот приехал в Москву. Целый день он провел у нас в гостях. Просмотрев десятки работ своего последователя, Хартфилд сказал: «Да, не зря мы с Георгом Гроссом12 в годы Первой мировой войны придумали политический фотомонтаж…» По предложению Хартфилда в Берлине в 1961 году прошла их совместная с отцом выставка.

Свыше сорока лет, практически до последних своих дней, он был художником-оформителем и главным художником официозного иллюстрированного журнала «Советский Союз»13. И, скорее всего, именно фотомонтаж привел к включению имени Александра Житомирского в список лучших художников мира XVIII–XXI веков14.

А вот где он категорически отвергал фотографичность, бессмысленное копирование реальности, — и это еще одна грань его таланта, — так это в графике. В многочисленных поездках по стране и за рубеж он не расставался с карандашом, а позднее с фломастером. «Житомирский в своих рисунках отражает жизнь городов, их развитие, воздух, личность. Каждый его рисунок — открытие, его мотивация, нередко тайная, связана с душевным приключением, душевной встречей», — так пишет о работе «уличного художника», как отец в шутку себя называл, автор иллюстрированной монографии15. Его графические работы использовались в качестве книжных иллюстраций, публиковались в периодической печати, он продолжал оформлять альбомы и книги, делать фотомонтажные и рисованные плакаты…

Отец был очень любознательным человеком, работал в разных областях изобразительного искусства. Главное, что позволяло ему достигнуть успеха, признания, это, как мне кажется, созданная им для себя иерархия ценностей. Талант, ум и порядочность занимали в ней одинаково высокое место.

Примечания

1 Александр Дмитриевич Силин (1883–1942) — окончил Московский университет по филологическому факультету. Выставлялся с 1907 г. на московских и провинциальных выставках. В 1925 г. — на Парижской международной выставке. Рисунки в журналах «Весы» (№5 за 1907 г. целиком посвящён его работам) и «Золотое Руно». Занимался книжной иллюстрацией, с 1923 г. выполнил 35 экслибрисов. Преподавал в Ростове-на-Дону.

2 AIZ, Arbeiter-Illustrierte-Zeitung — иллюстрированная рабочая газета.

3 Джон Хартфилд (1891–1968) — немецкий художник, плакатист и декоратор.

4 Front-Illustrierte, Фронтовая иллюстрация. См.: Flugblätter aus der UdSSR: Front-Illustrierte 1941–1945 / K. Kirchner. Erlangen, 1992.

5 Александр Житомирский. Искусство политического фотомонтажа. М.: Плакат, 1983. С. 10.

6 Konstantin Akinsha in “Alexander Zhitomirsky. Personal collages 1931–1935.” Nailya Alexander Gallery and Palladian Collection, New York, 2005. P. 8.

7 Белоусов Л., Ватлин А. (авт.-сост.). Пропуск в рай. М.: Вагриус, 2007. С. 132.

8 Klaus Kirchner. Flugblattpropaganda im 2. Weltkrieg. Bd.13. Flugblatter aus der UdSSR Front-Illustrierte 1941 — 1945. Erlangen: Ferlag D+C, 1992.

9 Там же. S. 427-438.

10 Мирер Р. Я помню. Сайт: http://mobile. Iremember.ru/index.php? task=topic

11 Stigneev V. in Alexander Zhitomirsky. Political Photmotage//San Francisco: Robert Koch Gallery. 1994. P. 7.

12 Георг Эренфрид Гросс (1893–1959) — немецкий живописец, график и карикатурист.

13 «Советский Союз» — ежемесячный иллюстрированный журнал, издававшийся в Москве в 1930–1991 гг., распространявшийся в СССР и за рубежом. До 1950 журнал назывался «СССР на стройке».

14 10000 лучших художников мира (XVIII–XXI вв.). Реестр российских художников. Профессиональный союз художников России. Сайт:http://painters artunion.ru/best.htm

15 George G. Potra. “Aleksandr Jitomirski”, Editura Meridiane, Bucuresti, 1990. P. 43.

Владимир Житомирский

(http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/9821.php)

Книга "Мастера советской карикатуры. А. Житомирский"

Москва, "Советский художник", 1986