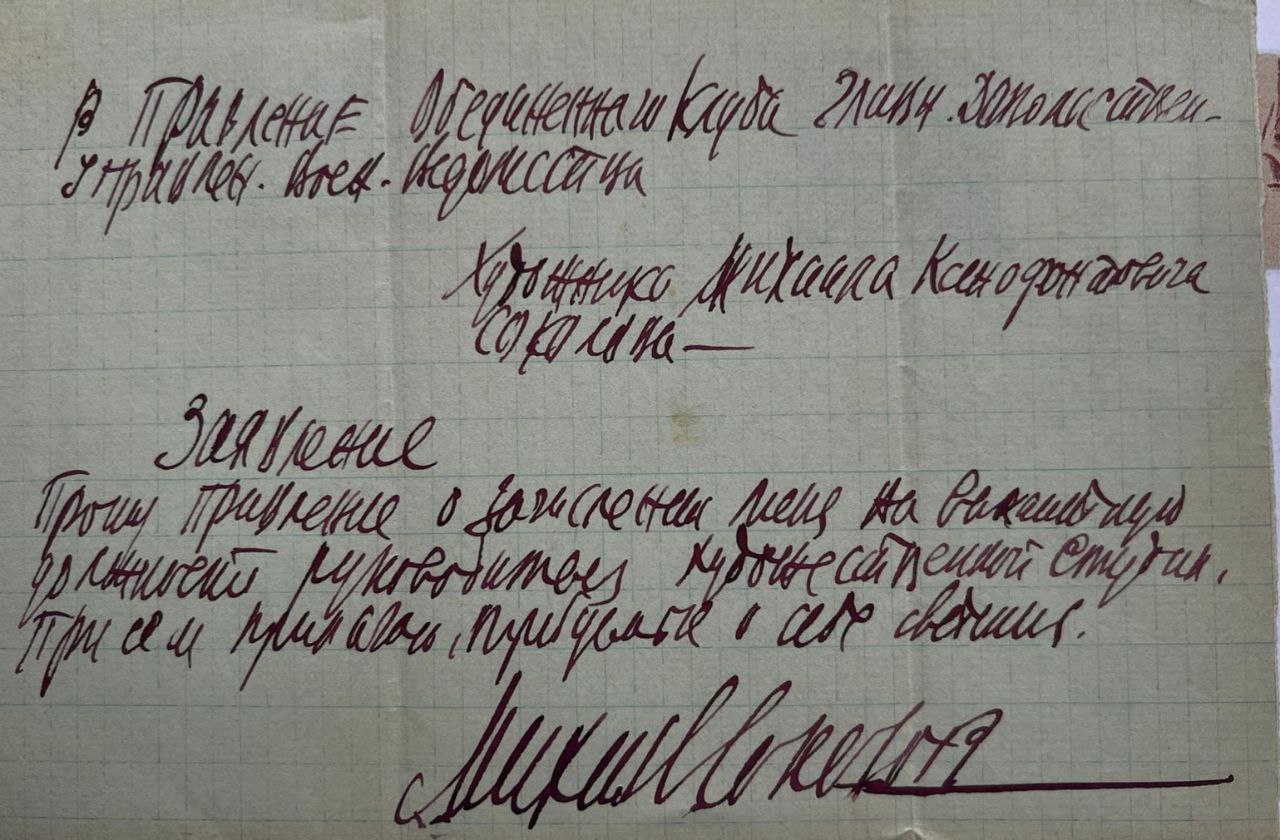

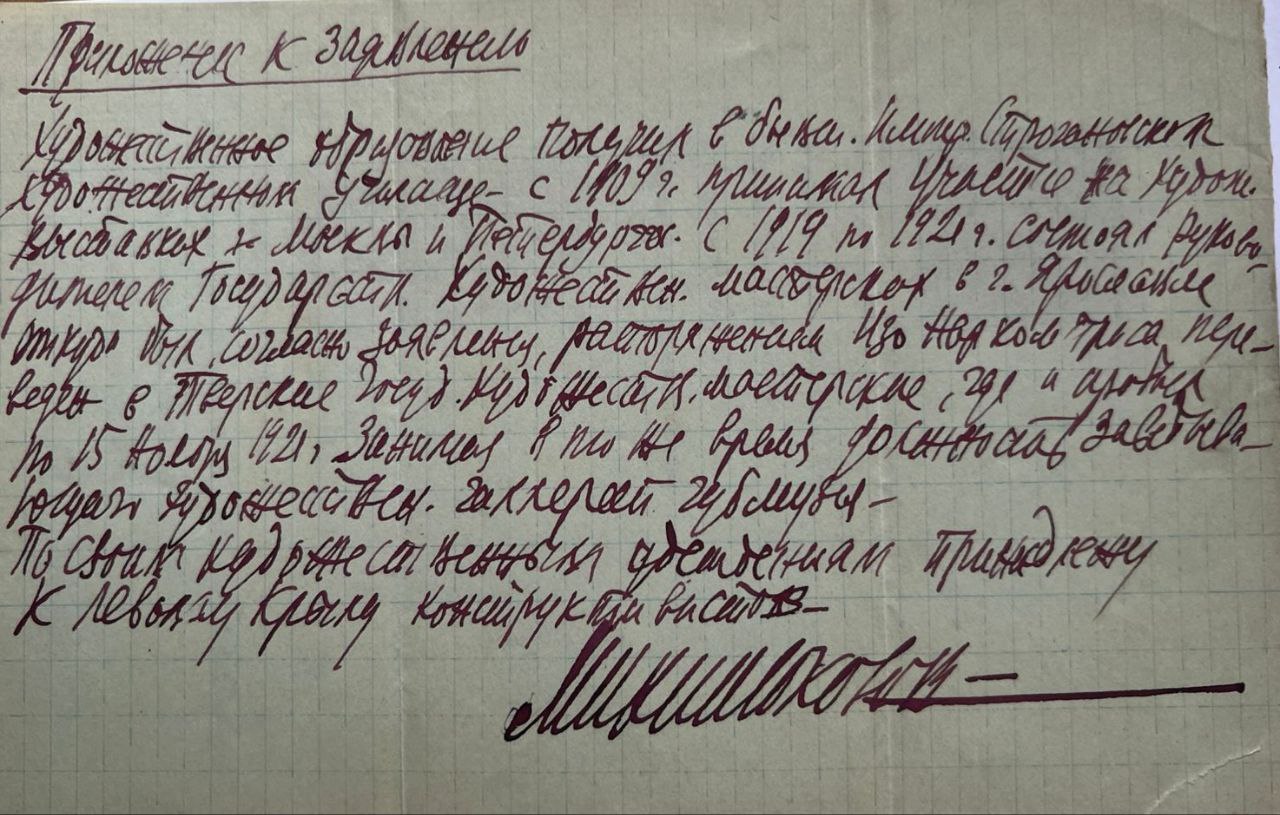

Желание понять характер творчества Михаила Ксенофонтовича Соколова наталкивает на мысль, что ключ к этому пониманию — столкновение глубокой, и вначале как будто непреодолимой провинциальности, этой человеческой исковерканности, исторической или природной, заставляющей человека ломаться, играть нелепые роли и совершать унизительные поступки, и с другой стороны, такой же природной способности в личном опыте благодарно открыть и вместить в себя весь мировой опыт культуры, весь космос, представить его основой и сущностью всего человеческого бытия, всей нашей истории и жить радостью этого бесконечного открытия. Найдя в искусстве основание, вырасти душой и изменить себя не бытовым аскетизмом, а каким-то действительным нравственным преображением… В этом смысле Соколов — очень значительная фигура в русском искусстве, а его судьба, его путь — это метафора удивительного и сверхважного пути, который прошло в ХХ веке русское искусство.

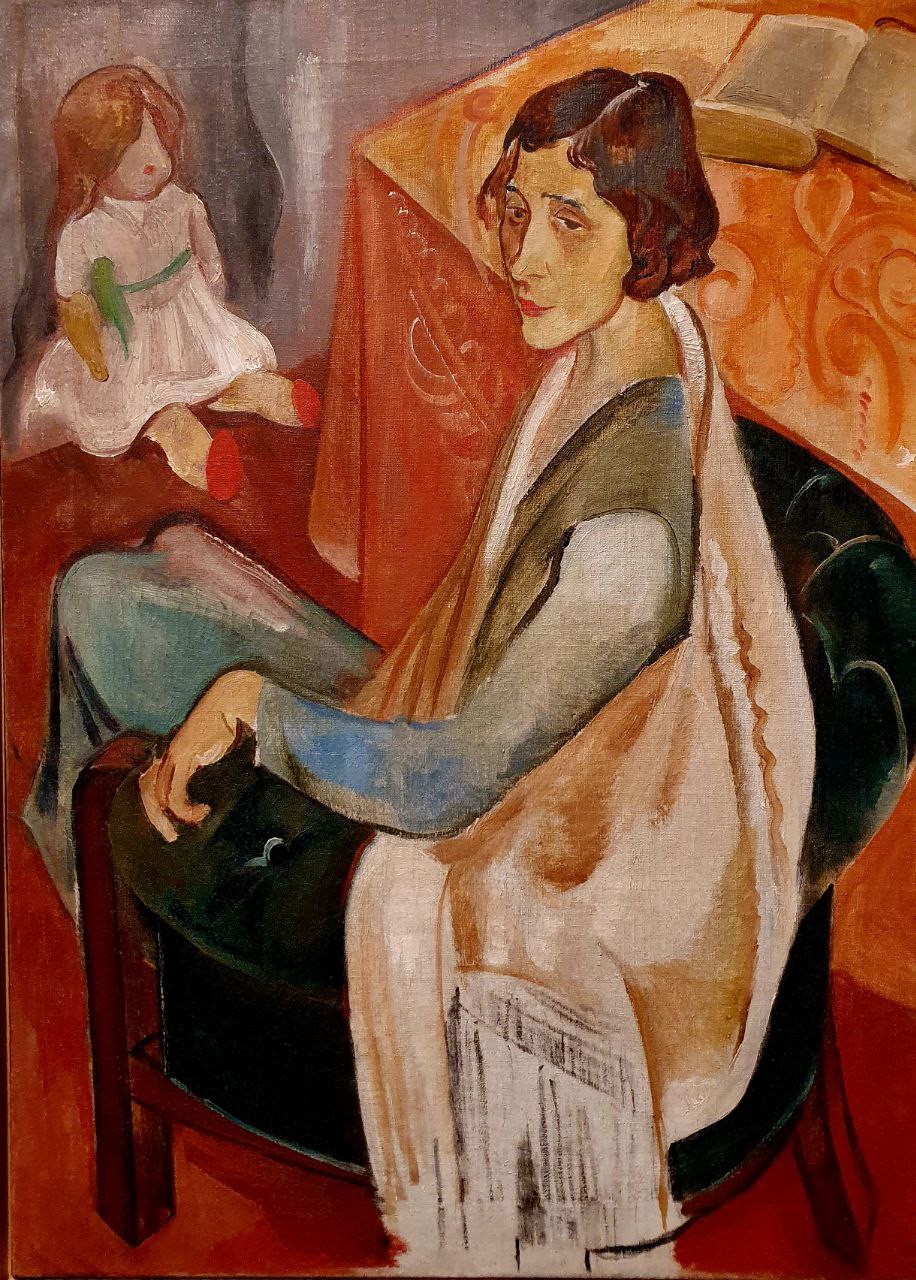

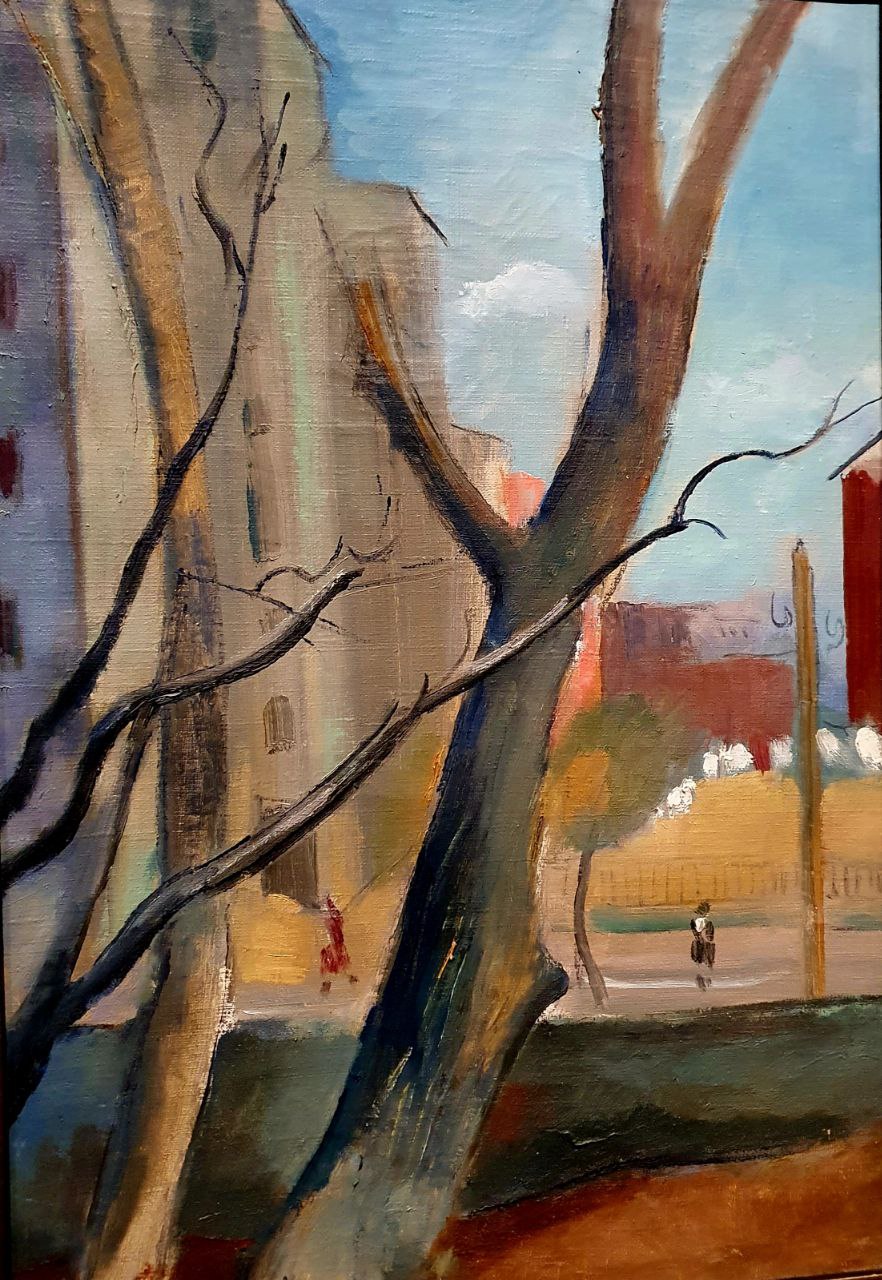

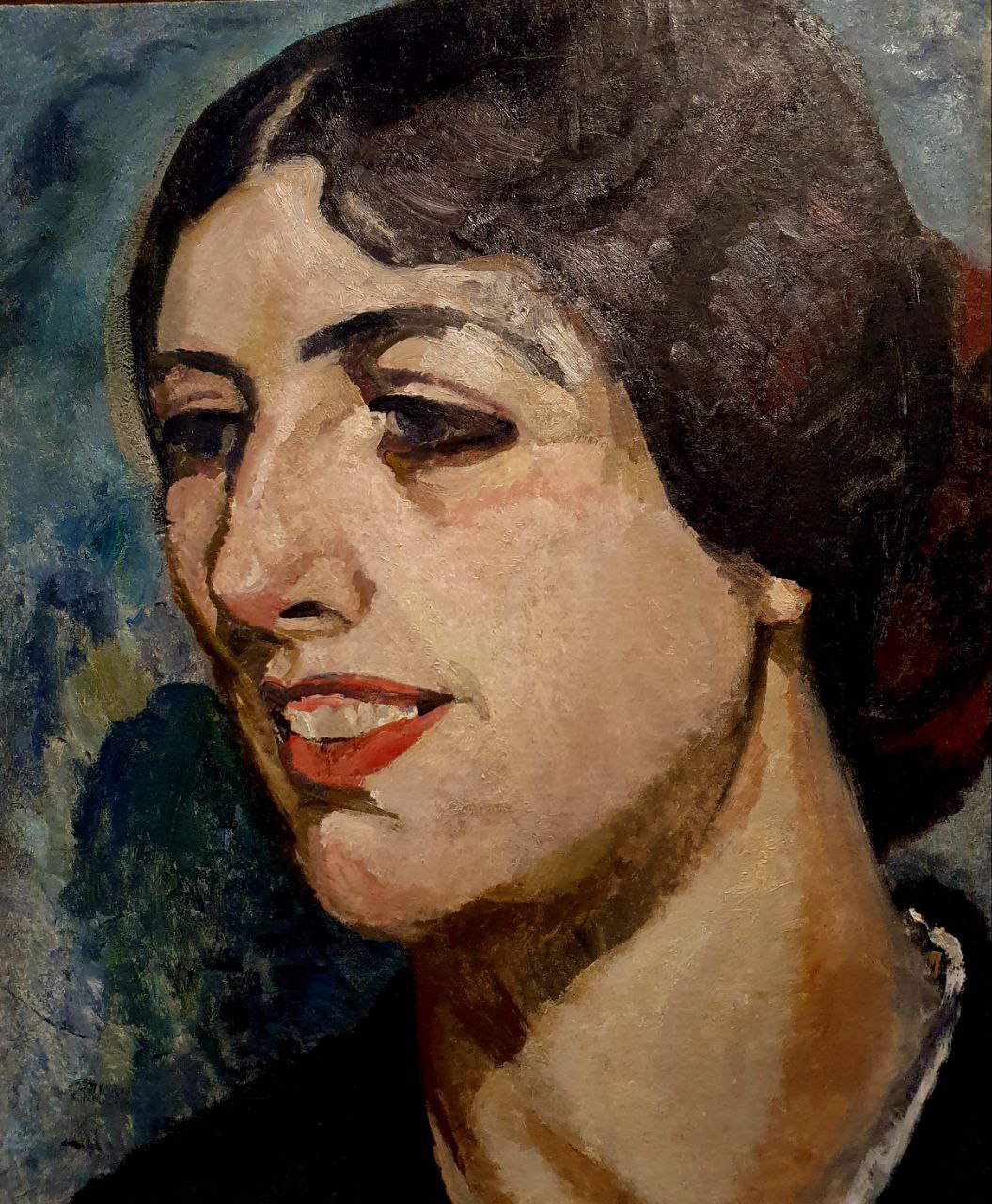

Михаил Соколов и Антонина Софронова. Две знаковых фигуры искусства 1920-х — 1930-х. Два очень талантливых человека, две очень сильных личности. Два вдохновлённых европейским искусством пути поиска совершенной красоты. У них так много общего. Они такие разные. Соколов эмоциональный и в чём-то дикий, поэтому демонстративно самоуверенный, как будто нет для него тайн и всё в мире ему известно, и нет мира, кроме искусства. Софронова собранная, внимательная, вдумчивая, деликатная. Искусство Софроновой преображает саму жизнь, оно и есть сама жизнь. Это очень много, это очень большой дар. Соколов артистичен, Софронова предпочитает остаться зрителем спектакля, который разыгрывают люди. Их связывает удивительная глубина понимания искусства. Их связывает творческая дружба, в которой каждый находил то, что искал.

Александр Александрович Дейнека (1899 — 1969)

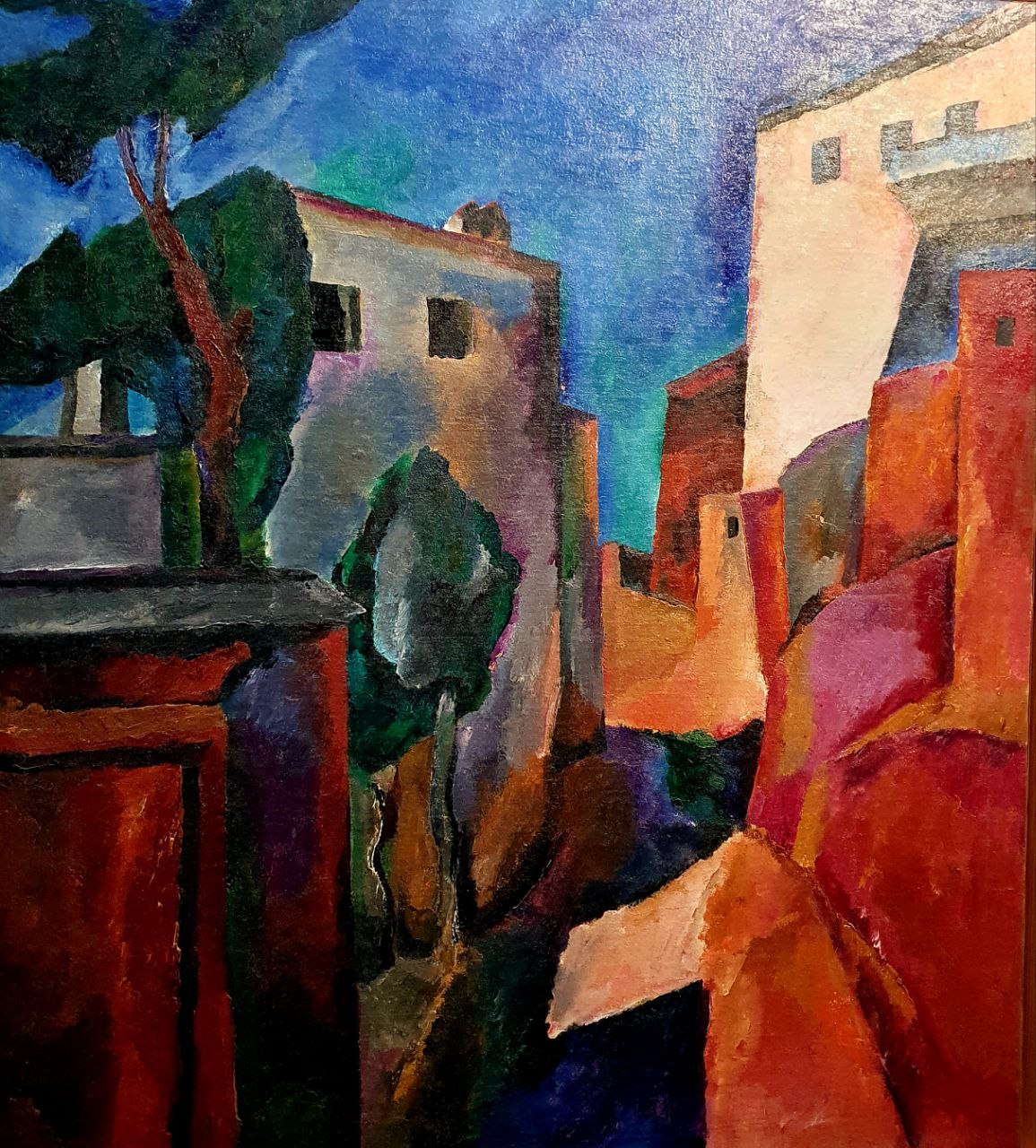

Итальянский мотив. 1935

(Из собрания Курской государственной картинной галереи имени А.А.Дейнеки)

Дейнека так же уверенно и властно вступает в диалог с другими художниками, как Пикассо, будь то Фердинанд Ходлер или Борис Григорьев… Этот этюд художник привёз из поездки в Италию в 1935 году. Но разве цвет, композиционное построение и само пространство картины не вызывают в памяти работы Де Кирико? И, конечно, дело не в подражании. Дело в восприятии и понимании пространства, в чувстве реальности. Большой художник ничего не выдумывает. Он видит. Палящее солнце, невыносимая римская жара, пережаренные камни и такой же свет, как в тяжёлом сне, и чувство, что надломилось что-то, что было очень прочным.

Как незаурядный мастер и яркая личность, как один из тех, кто несмотря на сложные жизненные обстоятельства посвятил целую жизнь творчеству, Николай Павлович Тарасов должен был бы стать героем исследований, статей и монографий, он мог бы стать ещё одной знаковой фигурой в истории русской культуры ХХ века, но вместо этого сотни его картин пятьдесят лет лежат в хранилище нукусского музея. И это тоже результат деятельности основателя этого музея.

Как незаурядный мастер и яркая личность, как один из тех, кто несмотря на сложные жизненные обстоятельства посвятил целую жизнь творчеству, Николай Павлович Тарасов должен был бы стать героем исследований, статей и монографий, он мог бы стать ещё одной знаковой фигурой в истории русской культуры ХХ века, но вместо этого сотни его картин пятьдесят лет лежат в хранилище нукусского музея. И это тоже результат деятельности основателя этого музея.

Николай Павлович Тарасов (1896 — 1969)

Удивительный художник. В 1912 — 1918 учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, затем в Строгановском училище, а позже, в 1921 — 1925 годах во ВХУТЕМАСе у П.В.Кузнецова.

В 1926 участвовал в выставке общества «4 искусства». В анкете на вопрос, кто из художников оказал на него наибольшее влияние, написал: Рембрандт. После 1934 года в выставках не участвовал. Обладая прекрасным голосом (бас-профундо), зарабатывал на жизнь пением. Был солистом хора Радиокомитета, пел в хоре храма Воскресения Христова в Сокольниках.

В Музее Нового Иерусалима хранится 3 работы художника. Около 800 были вывезены И.В.Савицким в Нукус.

Основная часть выставки, ради которой Музей пошёл на демонтаж постоянной экспозиции, представляет собой не столько диалог двух собраний, сколько объединяющий опыт открытия фантастического пласта русской и мировой художественной культуры.

Нина Симонович-Ефимова, Людмила Бакулина, Ростислав Барто, Борис Голополосов, Аркадий Ставровский, Павел Суриков.

Работа над выставкой была довольно драматичной и заняла более трёх лет. В эту работу были включены разные специалисты, но основная тяжесть легла на плечи искусствоведов и администрации Музея в Новом Иерусалиме. Я же могу только сказать им спасибо за возможность на начальном этапе работы прикоснуться к этому потрясающему материалу.

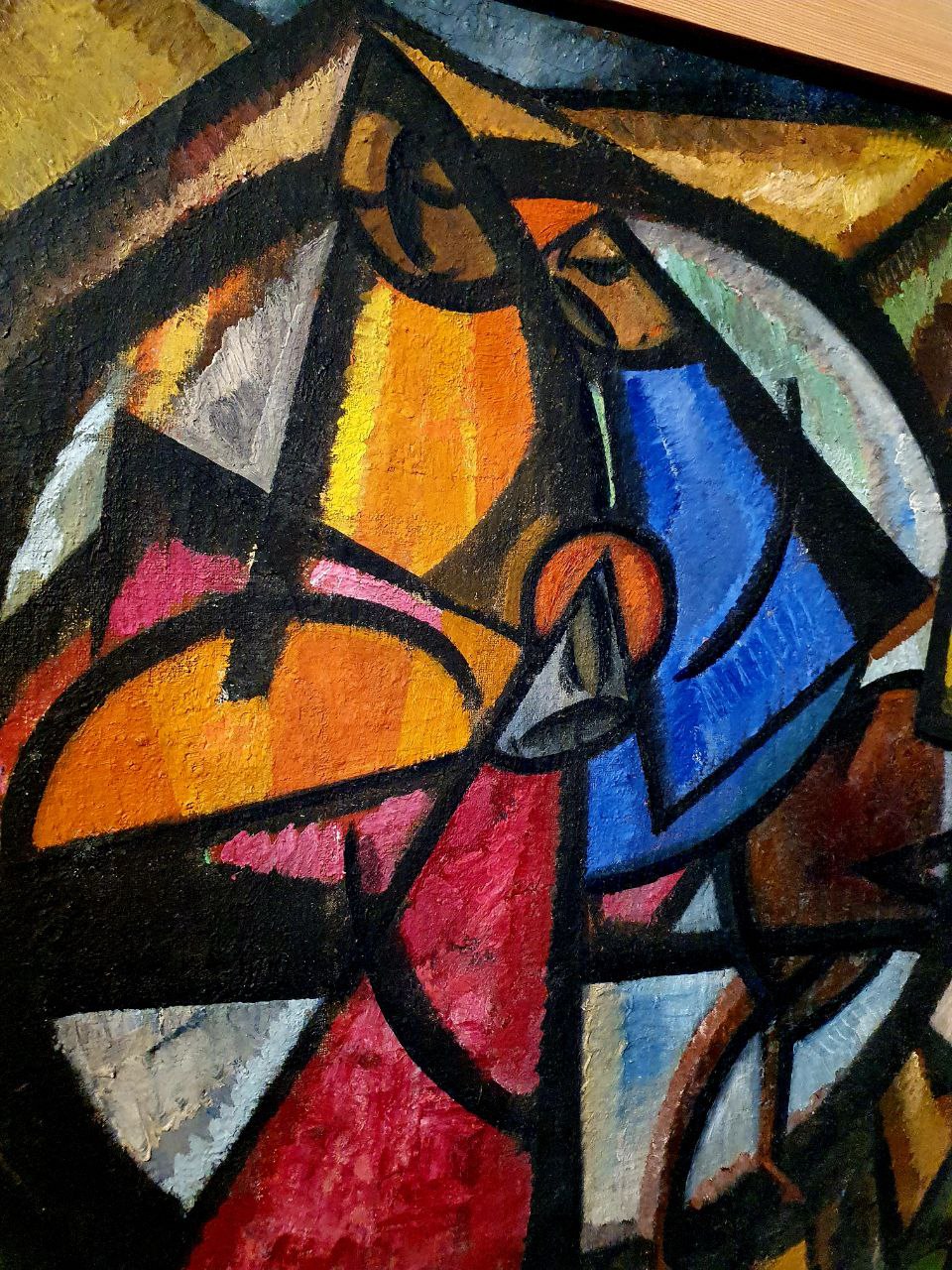

Выставка советского поставангарда в Новом Иерусалиме открывается произведениями Александра Николаевича Волкова и здесь встречаются два шедевра — «Арба» 1924 года из Нукуса и свидетельствующий о влиянии на художника (в ранний период его творчества) Врубеля «Демон» 1913-1914 с образом Христа на обратной стороне из Нового Иерусалима.

В этом же зале холсты Николая Карахана, Ольги Соколовой, Надежды Кашиной и две прекрасные работы Василия Рождественского, среди которых «Стена дома» 1910-х из собрания Музея в Нукусе.

Этим коротким экскурсом в ориентализм 1920-х на выставке практически исчерпывается тема открытия русским искусством Востока. Дальше речь пойдёт о самом русском искусстве ХХ века. Впрочем, будут ещё путешествия на юг, на Кавказ, к морю Шевченко, Бакулиной, Барто…

В Музее Нового Иерусалима открыта выставка двух музейных коллекций русского искусства 1920-х — 1930-х годов, советского поставангарда из собрания Музея искусств Республики Каракалпакстан имени И.В.Савицкого и собственно Музея «Новый Иерусалим».

В Музее Нового Иерусалима открыта выставка двух музейных коллекций русского искусства 1920-х — 1930-х годов, советского поставангарда из собрания Музея искусств Республики Каракалпакстан имени И.В.Савицкого и собственно Музея «Новый Иерусалим».

Название «Свет между мирами» остаётся вне поля обсуждения, потому что это свет молодой русской культуры, выхваченной из мрака многовекового противостояния смерти светом новой жизни, светом строительства нового мира и нового человека.

Выставка замечательная, обязательная для посещения всеми, кому важно, что такое живое искусство ХХ века, что такое настоящее гуманистическое искусство.

Огромное спасибо сотрудникам Музея Нового Иерусалима за большую проделанную работу!

Это рисунок Ивана Андреевича Малютина (1891 — 1932) для журнала «Заноза», номер 7 от 24 марта 1924 года. В это время в «Занозе» блистали Николай Купреянов, Юлий Ганф, Константин Елисеев, Владимир Козлинский…

Это рисунок Ивана Андреевича Малютина (1891 — 1932) для журнала «Заноза», номер 7 от 24 марта 1924 года. В это время в «Занозе» блистали Николай Купреянов, Юлий Ганф, Константин Елисеев, Владимир Козлинский…

Рисунок Малютина имеет название «Безрукий» и подпись:

— Что же это вы не работаете? Человек вы молодой, голову на плечах имеете, руки есть…

— Руки-то есть, а вот «руки» нет!..

Памятники,… Их ставят, снимают… Их много, но, парадоксально, настоящих памятников и даже настоящей городской скульптуры в современной Москве очень мало, потому что памятники — это серьёзно. Это места силы, узлы или точки сборки множества разнонаправленных аксиологических намерений времени. Скульптура — великое искусство. Оно проще и яснее других говорит о телесности времени, о том, как материализуется человечность. Правда, интересно, как разделилось общество, обсуждая ценностную реальность Большой глины номер 4? Так же как было в 2016, когда обсуждало выставку Яна Фабра в Эрмитаже. Или тогда же в 2016, когда Мединский и Пиотровский выступали апологетами мемориальной доски К.Г.Маннергейму в Питере. А глина… Самым отвратительным было то, что некоторые кулуарно, а кто-то откровенно говорил — это те деньги, которые мы обслуживаем и на которые работаем, это мы и наши деньги будем решать, чему здесь быть, что мы объявили искусством. Отвратительный, хамский, пошлый снобизм.

Памятники,… Их ставят, снимают… Их много, но, парадоксально, настоящих памятников и даже настоящей городской скульптуры в современной Москве очень мало, потому что памятники — это серьёзно. Это места силы, узлы или точки сборки множества разнонаправленных аксиологических намерений времени. Скульптура — великое искусство. Оно проще и яснее других говорит о телесности времени, о том, как материализуется человечность. Правда, интересно, как разделилось общество, обсуждая ценностную реальность Большой глины номер 4? Так же как было в 2016, когда обсуждало выставку Яна Фабра в Эрмитаже. Или тогда же в 2016, когда Мединский и Пиотровский выступали апологетами мемориальной доски К.Г.Маннергейму в Питере. А глина… Самым отвратительным было то, что некоторые кулуарно, а кто-то откровенно говорил — это те деньги, которые мы обслуживаем и на которые работаем, это мы и наши деньги будем решать, чему здесь быть, что мы объявили искусством. Отвратительный, хамский, пошлый снобизм.

А рисунок… это Иван Малютин.

Что такое — эта бесформенность? Что представляет собой эта огромная, раздутая, перекаченная масса, не ставшая ни формой, ни телом, но с чувством превосходства демонстрирующая себя?

Что такое — эта бесформенность? Что представляет собой эта огромная, раздутая, перекаченная масса, не ставшая ни формой, ни телом, но с чувством превосходства демонстрирующая себя?

Отказ от того, чтобы стать чем-то настоящим, чтобы быть живым. Отказ от идеи развития человека. Глина N°4 — это вещественность на пути дематериализации; пустота, уродливая и умертвляющая, как в фильме Тима Бёртона; отказавшаяся от себя реальность, неопрятное безразличие. Мычание, не ставшее словом. Прах, не ставший жизнью. Человек без будущего. Небытие, ввинчивающееся в материальность мира, который вместе с городом втянут в убийственную реновацию.

Таким видит человека и его мир не отдельный художник. Из человека можно делать всё, что угодно, у него нет истории, у него нет сил строить будущее — таково выражение антигуманистического намерения постмодерна. Кто говорит, что он ушёл? Нет, ему некуда идти, никуда он не делся, и нет ничего другого в этой стимуляции интеллектуальности и искушённости. Ничего.

Глина N°4 появилась в Москве и вызвала много разговоров. Может быть, в самом деле, есть о чём говорить, а настоящий разговор всё ещё начинается? Пока только пару слов.

Глина N°4 появилась в Москве и вызвала много разговоров. Может быть, в самом деле, есть о чём говорить, а настоящий разговор всё ещё начинается? Пока только пару слов.

Этот металл не означает глину, он её отменяет, как вообще отменяет действительность. И это даже не металл, а техническое средство, суррогат. Он вытесняет материал, который связывает человека с памятью о начале жизни, с изначальной вещественностью, с Землёй и тем духовным началом, которое остаётся тайной и целью человечности:

И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в него дыхание жизни, и стал человек душою живою. (Быт. 2, 7)

Вот о чём говорит глина, обретающая форму, и ничего этого нет в номере четвёртом. Нет материальности, нет жизни, нет души. Нет Бога. Нет метафизики, нет формы и нет человека. Есть монумент отменённой человечности. И есть отражение обесчеловеченного мира. Пустота. Она возникает на месте самоубийства предавшего себя человека.

Декларация отказа человека от намерения быть и становиться собой.

Выставка произведений Александра Дейнеки в новом корпусе ГТГ очень интересна тем, что на ней представлены работы из Курской галереи, многие из которых хорошо знакомы нам по репродукциям, но увидеть их своими глазами — большое удовольствие. Но это все комплименты, которые можно высказать в адрес этой истории. Увы, но всё-таки по уровню работ и числу шедевров Дейнеки собрание Курска несопоставимо с коллекциями ГТГ и Русского музея, а свои шедевры, то есть все большие работы художника Третьяковка предпочла не показывать сейчас, как будто вынося их в разряд того, что всем и так хорошо известно. Вы же были в залах ГТГ на Крымской? Вот. Честно, это странное решение. То есть выставка стала комментарием к тому корпусу произведений, который можно назвать «большим» или хрестоматийным Дейнекой, и комментарием несколько странным, поверхностным, а местами просто скомканным и сумбурным. Неужели это так сказывается робость, вызванная невозможностью открыто говорить о силе, честности и красоте большого советского искусства?

Эту историю я узнал от одного московского архитектора, сына другого, в прошлом очень известного московского архитектора. На днях он получил по электронной почте письмо. Обратился к нему человек, представившийся историком архитектуры из одной восточной страны. Он писал, что работает над исследованием архитектуры 1960-х — 1970-х годов. Среди прочих, его интересовали объекты, в создании которых принимали участие советские специалисты. Он спрашивал, не сохранились ли в семье планы, чертежи, макеты или другие материалы, которые могли бы рассказать об этих объектах. Особенно его интересовало здание советского посольства.

Мой знакомый мог бы не обратить внимания на это происшествие, если бы почти в то же время другой его знакомый, тоже архитектор из семьи архитекторов не получил почти аналогичное письмо из Америки. Только там автор исследования проявил интерес к зданию посольства на Кубе. История заиграла какими-то мрачными красками.

Да, мы живём совсем в другом мире.

Дорогие друзья!

В среду, 4 июня в Доме Остроухова (Литературный музей) в Трубниковском переулке, 17 я читаю лекцию о творческом пути Михаила Ксенофонтовича Соколова (1885 — 1947) и его художественном наследии. Эта тема — прекрасный повод к разговору о том, чего мы ждём от искусства и как понимаем его.

Это не только разговор о прошлом, это разговор о нашем времени, нашей культуре и нашей способности понимать и помнить, о нашем чувстве истории и сочувствии человечности.

Приходите, пожалуйста. Зал маленький, но насколько мне известно, места ещё есть. Буду очень рад встрече с вами. До встречи!

Билеты на сайте музея.

О дипломатии

Четвёртый номер журнала «Крокодил» вышел в воскресенье, 17 сентября 1922 года. На последней полосе напечатан этот рисунок Ивана Андреевича Малютина с подписью «Китаизированный Иоффе».

Адольф Абрамович Иоффе (1883 — 1927) — политик, дипломат, участник социал-демократического движения и революции 1905 года, в 1906 сослан в Сибирь, из ссылки бежал. В эмиграции сблизился с Л.Д.Троцким, с ним издавал газету «Правда» в Вене и в будущем до конца жизни по всем основным вопросам разделял его позицию. После Великой Октябрьской революции работал в Наркомате иностранных дел, в ноябре 1917 возглавил советскую делегацию на мирных переговорах с Германией в Брест-Литовске. Член делегации на Генуэзской конференции.

В 1922 А.А.Иоффе был назначен послом в Китае и Японии, с 26 июля 1922 являлся представителем Советского правительства в Пекине. В те дни сентября 1922 года, когда вышел журнал, Иоффе возглавлял делегацию РСФСР на переговорах с Японией в рамках Чанчуньской конференции (4 — 26 сентября 1922).

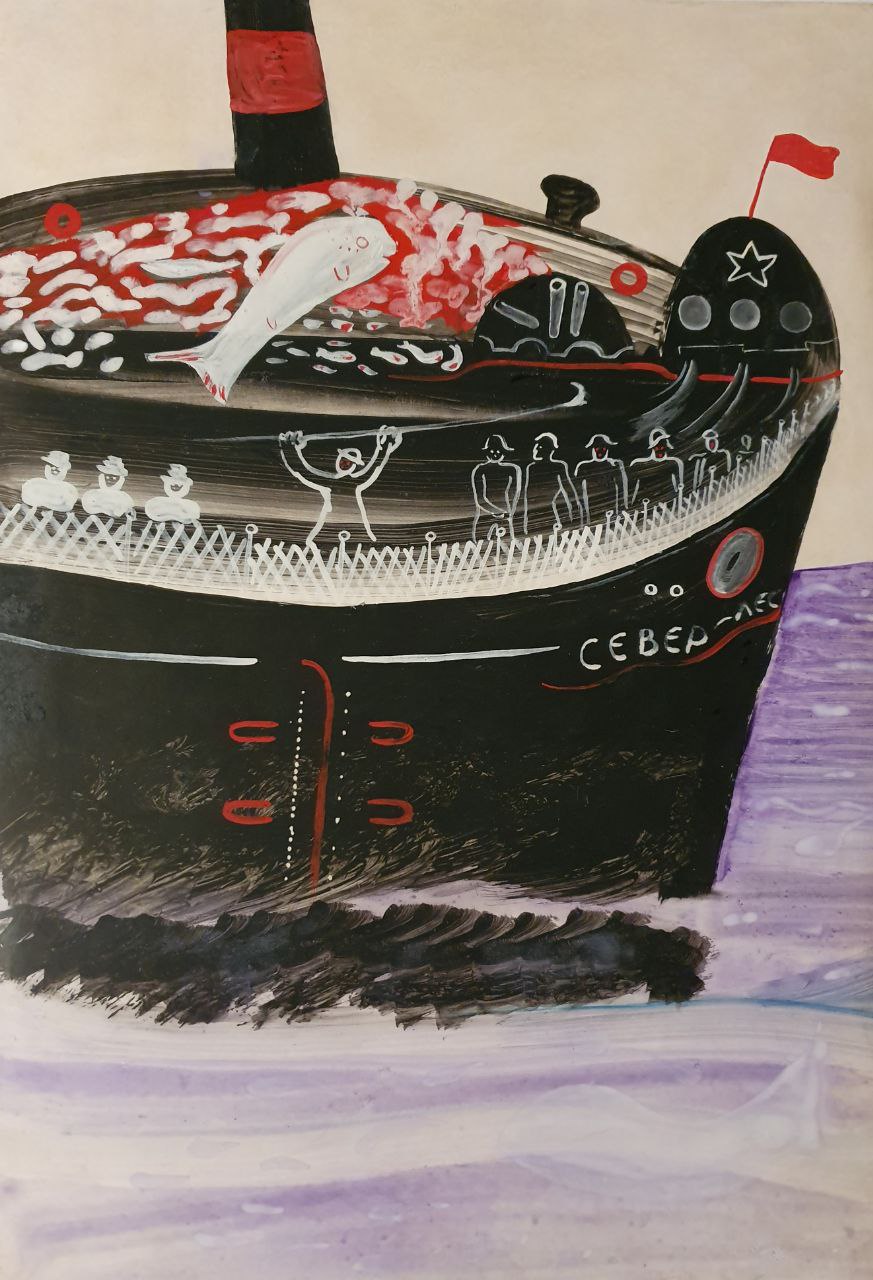

Так называется эта работа в каталоге произведений Виктора Анемподистовича Смирнова — «Север-лес». Но, судя по всему, в название вкралась ошибка: в 1920-х существовал государственный трест «Северолес». Трест был создан в августе 1921 года «для управления лесной промышленностью Северо-Беломорского района, эксплуатации его лесных богатств и восстановления лесоэкспорта». Конторы треста находились в Москве, Архангельске и Лондоне. Громадная система включала лесорайоны, лесозаводы, биржи, пароходы, затоны, акционерные смешанные концессионные общества «Руссанглолес», «Руссголландлес», «Русснорвеголес», «Двинолес Лимитед»…

В сентябре 1921 года заместителем председателя треста был назначен известный советский политический деятель, в то время член Коллегии Наркомата внешней торговли Пётр Лазаревич Войков (1888 — 1927).

Щетинин Георгий Александрович (1916 — 2004) Из цикла «Любовь». 1950-е

О ВЫСТАВКЕ ГЕОРГИЯ ЩЕТИНИНА

В Государственном музее А.С. Пушкина прошла подготовленная искусствоведом Сашей Балашовым выставка работ Георгия Щетинина, приуроченная к столетнему юбилею художника. Отсроченность признания и общего внимания здесь спровоцирована и судьбой — то есть, в первую очередь, волей — самого художника, и самой природой его языка — сложившегося естественным образом, неразрывного на уровне и «целей», и развития, но в целом парадоксального, строившегося на многоуровневых самоопровержениях. Давал кто-нибудь это само собой напращивающееся определение или нет, но Щетинин — советский (мы попытаемся в дальнейшем это определение-свойство-обстоятельство уточнить) Рембрандт: художник, и интуитивно, и программно — по всем фронтам — семантизировавший светотень, сталкивавший две константы: свет и его даже не отсутствие, а щемяще-остаточную явленность. «Советскость» в его случае состоит в очень простой и при этом неявной, отграничивающей художника сразу от нескольких (относительно него младших) поколений художников-нонконформистов черте: не-усвоенности опыта французской живописи, от Мане до Арпа и пр. Линия-вектор, упрощённый и самоценный, настаивающий на себе контур Щетинину не просто чужды, а, кажется, гневно отвергнуты как идиллический самообман; можно уверенно говорить об авторском само-запрете на «знак» — в пользу «сути». Матиссовский контур-иероглиф вневременной гармонии у Щетинина невозвожен; в первом целиком самостоятельном (и, пожалуй, центральном, «узловом» для всей эволюции) графическом цикле художника «Любовь» все контуры фигур множатся: получается идеальное изображение «повседневности», одновременно трудного и нежного хода времени. Мимика персонажей здесь — всегда «фаза», отказ от (заведомо ложного) обобщения. «Любовь» — создававшийся в 1950-е годы цикл изображений пар (может быть, одной — то ли условной, то ли отчётливо существовавшей: себя с женой? — пары), на общей кровати, в маленькой бедной комнате. По сравнению с офортами и вообще всеми композициями Щетинина послевоенной второй половины сороковых, здесь главное — отмена объединяющего людей, грозного дыхания эпохи-беды; пятидесятые — это «я не ваш и ничей», обведённые тесной немотой неловкая страсть и нечаянное родство — но, прежде всего, возвращённое право на этот день, этот час, этот пыльный угол. Лень, взаимная ясность и познанность — эти мотивы для Щетинина как для художника трагического и альтруистического, обобщающего склада, казалось бы, не вполне свойственны, но эта созданная в середине жизни «Любовь» — фундамент и неизменный конечный смысл всего предыдущего и дальнейшего: любой гротеск, любое усилие изобразить не-красоту, не-родство, внутреннюю разрушенность, замученность или мучительство упираются как в «содержание» только в любовь. «Любовь» — цикл карандашной графики; параллельно художник работает чёрной тушью — пером и кистью, — а в 1960-е начинаются «чёрные картины» — крупноформатные черно-белые гуаши на оргалите или картоне, основанные на сюжетах создававшегося самим художником романа — до сих пор не расшифрованного и не изданного: судя по всему, в отличие от фантасмагории Генри Дарджера, натуралистически-реалистического, ретроспективно и принципиально тревожного в противовес, казалось бы, спокойным семидесятым годам. Черная и белая гуашь в этих работах, разумеется, соподчинены, но и как бы настаивают на напряжённом несовпадении: это не столько противоборство, сколько соседство двух правд, причём белила чаще «бунтуют» поверх тёмно-серого фона, а строго-чёрные контуры вносят подобие (очень печальной) рациональности. Очень важны работы «безлюдные»: изображения оконных рам или сельского продуктового магазина ночью, с фонарём над мокрой землёй. Нарисованным, сочиненным=увиденным людям здесь, в большинстве случаев, не на что опереться, они чувствуют пугающее, опустошительное вожделение, болезненно и отчаянно смеются, смотрят в упор — как бы не понимая, где оказались, и художника проще всего заподозрить в жестоком, граничащим с яростью, сострадании. Но — кажется, именно помимо авторской воли, в противовес несложным, литературоцентрическим идеям художника — возникает (само)описание человеческой «прочности», силы, рассчитанной на бесконечное количество «проверок». Одно из неожиданно главных впечатлений от выставки — попадающиеся чуть ли не на каждой работе уголки не записанного ни чёрной, ни белой гуашью картона или оргалита — золотисто пожелтевшего от времени и выглядящего как непреднамеренная надежда, пробивающаяся сквозь жестокую правду.

Поздние работы художника — постоянно переделывавшиеся рисунки тушью по мотивам баллад Франсуа Вийона. Щетинин, начинавший (и обученный) как очень прямой, настроенный строго на нарратив, книжный иллюстратор, деконструирует связность «сюжет-рисунок» и концентрируется целиком на эмоции, но, как всегда у него — а здесь ещё сильнее, чем всегда, окончательно явно, —едкий гротеск кривых черт лиц и тел всяких ведьм и фавнов диаметрально противоположен возвышенности самОй фактуры рисунка; становится окончательно ясно: скрытный, резкий и во многих отношениях очень «простой» художник отстоял уровень гармонии, редкий и для русского, и для всего вместе европейского ХХ века.

Василий Бородин

Барто. Небо над Москвой

Работа Ростислава Николаевича Барто «Небо над Москвой» поступило в собрание ЮниКредит Банка в 2015 году и на сегодняшний день является одним из последних важных приобретений в коллекцию корпорации.

Небольшая, но исключительно выразительная картина «Небо над Москвой» примыкает, или, с некоторыми оговорками, принадлежит циклу пейзажей, написанных художником в Москве осенью и ранней зимой 1941 года. На обратной стороне многих произведений этого периода спустя много лет появится авторская надпись: «Сделано во время осады Москвы».

Осенью 1941 года Р.Н.Барто оставался в Москве и в то время, которое воспринимал как осаду города, много работал. Наверное, так человек культуры в любых обстоятельствах утверждает абсолютную ценность для человека работы в области культуры. Так человек остаётся самим собой.

Произведения этого периода представляют собой вымышленные ландшафты; по-настоящему реальными и даже документальными в этих изображениях становятся психологические или эмоциональные состояния автора, вместе с целой страной, вместе со всей человеческой историей и культурой переживающего время страшных испытаний. Именно поэтому изображаемые местности погружены, как правило, во мглу, в сумерки, даже появляющееся слабое солнце окутано туманом или дымом. Характерны и названия составляющих цикл произведений: «Тревожный день», «Пейзаж с тёмным небом», «Упавшее дерево»… Художник как будто ведёт дневник и оставляет даты — иногда с точностью до числа — в нижнем углу своих небольших картин. Он будто считает дни испытания. Очень редко ландшафт имеет точную географическую привязку: как правило, это воспоминания художника о Крыме, изображения крымских гор, Коктебель; места, с которыми у него связаны счастливые воспоминания о жизни в мире до войны.

Написанная в сентябре 1941 года работа «Небо над Москвой», скорее, предваряет этот цикл, во всяком случае, картина занимает несколько особенное место в ряду других произведений этой страшной осени: работа представляет собой не вымышленный пейзаж, а регистрирует реальную сцену ночного налёта на Москву немецкой авиации; на ней изображён город, скрытый ночью и освещённый светом зенитных прожекторов, каким он видится тому, кто смотрит на него с одной из площадок в районе Ленинских гор; и написана картина не на бумаге, как большая часть произведений этого периода, а на холсте, как будто мастер всеми средствами перепоручает реальность — живописи; и отличает её живописный эстетизм и кулисная композиция, театральность, как будто происходящее всё ещё воспринимается самим автором как неправда, с которой он внутренне не может смириться, которую не в состоянии принять, как злой и жестокий спектакль, и будто поэтому есть какая-то надежда на то, что это не на самом деле, и будто он всё ещё верит в эту ненастоящесть.

В картине нет ни намёка на батальный характер сцены; нет героики, нет публицистичности, в ней есть глубокое и одновременно очень тихое, личное, почти интимное переживание настоящего; в ней — экзистенциальная открытость перед штормом истории, ставящим под вопрос те ценности, с которыми человек, стремящийся творить, стремящийся к творчеству, приходит в жизнь и связывает смысл жизни; эта небольшая красивая картина открывает перед зрителем почти бездну растерянности и надежды, с которыми художник идёт навстречу самой настоящей угрозе жизни — и своей собственной и жизни как таковой.

Чеботарев Константин Константинович (1892-1974) «Царские Ваньки-Маньки.» Из серии иллюстраций к русским народным сказкам в записи Б.В.Шергина. 1935 Бумага на картоне, масло. 37,9 х 44,1

Картина Константина Чеботарёва «Царские Ваньки-Маньки» относится к небольшой, но исключительной по своей значимости серии ярких произведений на тему сказки «Золочёные лбы», опубликованной в сборнике Бориса Шергина «Шиш московский». Книга была издана в 1930 году. Серия создана художником в 1935 году, то есть, через пять лет после выхода в свет книги известного архангельского писателя.

С формальной точки зрения работы являются иллюстрациями, однако в этом качестве не совсем обыкновенны, поскольку одновременно представляют собой самостоятельные живописные произведения. Все работы выполнены маслом на бумаге, то есть, в технике, к которой не часто обращаются художники книги, и это подчёркивает в них элемент некоторой самодостаточности и даже исключительности из правила.

В произведениях серии иллюстраций к сказке «Золочёные лбы» в полной мере проявился талант Константина Чеботарёва – театрального художника и сценографа, умеющего видеть сложную игру смыслов в столкновении потоков речей разных культур, различных систем культурных ценностей и выразительных средств. Мастер цитирует пластические формулы современного ему художественного языка эпохи ар деко, использует приёмы популярного – и в себе самом эклектичного – искусства эпохи второй половины 1920-х – начала 1930-х годов, расправившегося с конфронтационными намерениями революционного авангарда, стремящегося к утилитарной декоративности и стремительно стирающего грань между художественным произведением и обложкой модного журнала.

Именно поэтому в работах серии звучит откровенное и даже несколько гротесковое пародирование языка “нового” искусства и эстетической программы среды его бытования. Ощущение двусмысленности и пародийности возникает в тот момент, когда подчёркнуто эстетское изображение соотносится с названием – «Царские Ваньки-Маньки». Комичное, простонародное название царской челяди в сочетании с эстетской формой изображения вызывает недоумение, ощущение несоответствия и даже некоторой неловкости.

Текст сказки написан на языке народного повествования и площадного скоморошьего представления. Так утверждается действенность и актуальность традиционной смеховой культуры в новом времени. Смысловые намерения народного юмора, сатиры, гротеска и грубой шутки сталкиваются и вступают в диалог с интонациями молодого и модного интернационального стиля и остро современным художественным почерком. Таким образом, художник допускает возможность распространения народного смеха на территории модернистской культуры и, как следствие, возникновение смыслового конфликта и звучание смеха как фильтра и камертона, необходимого при встрече с быстро возникающими системами ценностей модернизма, его шаблонов восприятия и иерархий. Без связи с текстом сказки Шергина к стилистике изображения на картине зритель должен был бы отнестись совершенно серьёзно, принимая его за прямую речь художника. Но именно эта связь и создаёт язык по-настоящему современного искусства 1930-х годов, когда обнаруживает эффективный смыслообразующий диссонанс, возникающий при столкновении двух разнонаправленных идеологических культурных дискурсов, двух потоков сознания, двух потоков языка – нового салонного искусства, превращающегося в элемент индустрии роскоши, и народного смеха, глубокой, смеющейся правды, которая обнажает этическую несостоятельность снобизма этой культурной программы.

Художник не столько иллюстрирует, сколько опирается на текст, в котором высмеивается среда, являющаяся заказчицей и потребительницей поверхностного, привлекательного и развлекательного искусства. В ней искусство всё больше приобретает черты эстетического кокетства, фальши, отвечает вкусовым пристрастиям и привязанностям социальных групп, во все времена находящих ценности современной культуры в отражении своего особого социального статуса и оправдании своих интеллектуальных привилегий. В понимании смысла этого смеха допустима параллель между адресностью работы Чеботарёва и сатирическим вызом Маяковского – автора «Клопа».

Найденное художественное решение подчёркивает присутствие в современности элементов абсурда и фантасмагории, которые скрываются за яркими, динамичными и эффектными построениями современной культуры, однако не могут оставаться незамеченными при некотором смещении точки зрения на реальность нового мира. Так художник с очевидной иронией пользуется приёмами, демонстрирующими некую опустошённую форму, которая дискредитирует идею сверхценности “нового” и “элитарности” искусства, чтобы поставить перед самим искусством вопрос о его подлинных смыслах и настоящей ценности бытия.

«Царские Ваньки-Маньки» – одно из двух произведений серии «Золочёные лбы», принадлежащих кисти Константина Чеботарёва и хранящихся в коллекции ЮниКредит Банка. До поступления в нашу коллекцию работы находились в собрании известного московского коллекционера Семёна Яковлевича Фельдштейна.

Чеботарёв Константин Константинович (1892, хутор Юрминск Уфимской губернии — 1974, Москва)

график, живописец, художник театра и педагог

1892, (8) 21 февраля — родился в крестьянской семье

1903 — поступил в 1-ю Казанскую гимназию

1910 — 1917 — учился в Казанской художественной школе (КХШ) у Николая Фешина

участник выставок с 1914 года

1917 — возглавил художественный Союз «Подсолнечник», в которой объединилась левая творческая молодёжь Казани

1918 — 50 работ К.К. Чеботарёва экспонировались на первой выставки Союза «Подсолнечник»;

в том же году весной призван на службу в белую армию Колчака, тяжело ранен, проходил длительное лечение в военном госпитале в Иркутске, перенёс тяжёлое заболевание тифом; дело К.К.Чеботарёва рассмотрено судом омского Ревтрибунала, едва избежал расстрела благодаря явке с повинной и плохому состоянию здоровья

1921 — вернулся в Казань и продолжил художественное образование в Казанский художественно-технический институт (КХТИ), с этого же года участвовал в подготовке и издании художественного альманаха «Всадник»

1922 — закончил КХТИ (его дипломной работой были эскизы росписи зала заседаний Совнаркома Татарии с центральной композицией «Весь мир насилья мы разрушим»);

в том же году начал преподавать живопись, рисунок и композицию в КХТИ и «оформление сцены» в Казанском театральном техникуме; оформлял спектакли в казанском молодёжном театре «КЭМСТ» (Казанские экспериментальные мастерские современного театра); работал художником-постановщиком «живой газеты» казанской театральной группы «Красная блуза»

1925 — произведения К.К.Чеботарёва экспонировались в Казани на 2-й изовыставке лабораторно-производственных работ ЛЕФа

1926 — вместе с женой, художницей Александрой Григорьевной Платуновой, переехал в Москву

1926 — 1927 — работал над агитационными плакатами и афишами для Межрабпромфильма

1927 — поступил на службу художником-оформителем в Московский Театр юного зрителя (МТЮЗ), участвовал в деятельности нескольких групп «Синей блузы»

1928 — 1930 — сотрудничал с журналами «Прожектор» и «Красное студенчество»

Много работал в области станковой графики и иллюстрации, создал несколько циклов монотипий, в том числе «Обыкновенные люди» и памяти театра КЭМСТ

1935 — выполнил цикл иллюстраций к сказке Бориса Шергина «Золочёные лбы»

В годы Великой Отечественной войны работал в «Окнах ТАСС», работал над циклом произведений «Я люблю каждый день жизни»

После войны продолжал работу над несколькими циклами монотипий, в том числе «Углич» (до 1947) и «Казань — любимый город» (с 1949); в 1950-х — 1960-х годах работал над циклами произведений «Новогиреево», «Подсолнухи» и др.

1964 — персональная выставка К.К.Чеботарёва и А.Г.Платуновой прошла в Казани

1967 — произведения К.К.Чеботарёва экспонировались на международной выставке «Агитационно-массовое искусство первых лет Октябрьской Революции»

1970 — принят в МОСХ

1974 — К.К. Чеботарёв скончался в Москве

«На веках невкотором осударстве царь да ише другой мужичонко исполу промышляли. И поначалу все было добрым порядком. Вместях по рыболовным становищам болтаются, где кака питва идет, тут уж они первым бесом. Царь за рюмку, мужик за стакан. Мужичонка на имя звали Капитон. Он и на квартире стоял от царя рядом. Осенью домой с моря воротяцца, и сейчас царь по гостям с визитами заходит, по главным начальникам. Этот Капитонко и повадился с царем. Его величию и не по нраву стало. Конешно, это не принято. Оногды императора созвали ко главному сенатору на панкет. Большой стол идет: питье, еда, фрелины песни играют. Государь в большом углу красуется. В одной ручки у его четвертна, другой рукой фрелину зачалил. Корона съехала на ухо, мундер снят, сидит в одном жилету. Рад и тому, бажоной, што приятеля нету. Вот пир к концу заприходил. Царицы Аграфены пуще всех в голову вином ударило. И как только ейной адъютант Королев в гармонь заиграл, она вылезла середка залы и заходила с платочком, запритаптывала…»

Борис Шергин. Золоченые лбы (Шергин Б. В. Веселье сердечное. М.: ОГИ, 2006. С. 200.)

История русского искусства в ХХ столетии складывалась таким образом, что профессиональные достижения мастеров искусств, из перечисления которых по сей день собираются творческие биографии и даже хронологии целых эпох, мало говорят — за редким исключением — очень мало говорят о том, каково на самом деле содержание их творчества, что успели они сделать, что сообщили культуре, истории, какие ценности, то есть, смыслы, открыли в системе человеческих отношений. Почётные звания, выставки, награды, премии и другие свидетельства успеха больше рассказывают об «умении жить» или желании «жить, как люди», то есть, о чём-то очень обыкновенном и даже среднем и скучном, о способности и необходимости приспосабливаться к конкретным историческим условиям и требованиям сообщества, что очень мало коррелирует с оценкой художественного таланта и пониманием творческого намерения художника. Как ни парадоксально, но широкий успех очень часто, в ХХ веке особенно часто — атрибут заурядности. И часто в этой истории бывает совсем наоборот — совершенно незамеченный составителями иерархий художник пользуется абсолютным признанием в небольшом кругу тех, кто видит положение вещей в системе искусства с несколько непривычной точки зрения, в ином ракурсе, и как будто бы пропавшая биография, несостоявшаяся карьера в мире искусства и вовсе стёртая история скрывают и берегут для нашей эпохи удивительного мастера, настоящее событие и откровение времени.

Есть пути и судьбы, в которых аккумулируется и, как будто в метафорической форме, высказывается понимание времени и раскрытие его содержания, сжатого до одной жизни, до одной личной истории.

В начале ХХI века творчество Бориса Петровича Чернышёва представляется таким ярким выражением противостояния формализованно-внешней, поверхностно-фиктивной истории и подлинного, глубокого, искреннего, гуманистического искусства, которое в состоянии стать началом, точнее, одним из начал новой истории русского искусства прошедшего столетия. Художник ушёл из жизни в 1969 году в возрасте 63 лет, не получив официального признания. Большая часть его монументальных произведений была уничтожена. И что говорить об официальном признании, если первая в его жизни собственная художественная мастерская появилась у него осенью 1963 года, а все предшествующие годы постоянного, напряжённого труда он сам искал и находил себе пространства для работы — на крыше недостроенной ещё Библиотеки им. Ленина в конце 1940-х, в подвале дома №8 на Волхонке в начале 1950-х. И уже там, на Волхонке, вокруг Б. П. Чернышёва сложился круг молодых художников-монументалистов, для которых авторитет и профессиональная репутация Б. П. Чернышёва были по-настоящему значимы и велики. Уже в конце 1950-х он стал почти легендой в Москве, сильным художником и исключительным человеком в глазах самостоятельно мыслящих творческих людей нового поколения.

В чём особенность его незаурядной личности? Как профессионал он был предельно честен перед самим собой и только в этом смысле честолюбив: болезненно переживал, когда созданные им мозаики и фрески разрушались по указанию равнодушных, малокультурных и вовсе необразованных людей, когда подготовленные уже выставки станковых произведений — как это было в 1961 году — так и не открывались, и снова из-за вмешательства мелких администраторов; но в то же время он был лишён амбиций, цена которым — признание тех, кто занимался искусством, как карьерой, и чьё признание ничего не значит для честного человека.

Многие коллеги и современники Б. П. Чернышёва вспоминали о встрече с ним как о событии, глубоко повлиявшем на их дальнейший путь в профессии художника и творческую судьбу. Он был предельно скромен, и в этой скромности не было ни оттенка ханжества, кокетства, ожидания знаков особого внимания или признания. Всё было ясно и подчинено работе; его нравственная чистота и поразительная работоспособность придавали ему черты аскета. В то же время он был необыкновенно сильным и по-настоящему самоотверженным человеком — с Великой Отечественной войны он, участник боёв под Пилау и Кенигсбергом в марте — апреле 1945 года в составе 3-го Белорусского фронта, вернулся с Орденом Славы III степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга»…

Б. П. Чернышёв учился в московском Вхутеине, где его учителями были Н. А. Удальцова, Л. А. Бруни, В. А. Фаворский, П. В. Кузнецов, К. И. Истомин, А. В. Куприн, Н. М. Чернышёв, М. С. Родионов — выдающиеся педагоги Вхутеина — Вхутемаса. Вокруг них и во многом благодаря их педагогической и творческой деятельности сформировалось удивительное культурное явление — русское искусство 1920-х — 1930-х годов, которое сегодня мы всё чаще называем русским поставангардом. В 1930 году, в связи с реорганизацией Вхутеина Б. П. Чернышёв был переведён в Ленинград и в 1931 закончил ленинградскую Академию художеств, защитив диплом под руководством К. С. Петрова-Водкина. Таким образом, молодым художникам и всему русскому искусству 1950-х — 1960-х годов художник передавал тот опыт не только художественной культуры, но и целого миропонимания, который сам получил, изучая мастерство и постигая человеческий смысл искусства в общении и совместной работе с мастерами, создавшими одну из самых значительных школ во всемирной истории искусства.

Чернышев Борис Петрович (1906-1909) Букет в глиняном горшке (№ 1187). Конец 1950-х — начало 1960-х Бумага, пастель.

К работе над первыми самостоятельными проектами в области монументальной росписи Б. П. Чернышёв приступил сразу после окончания Академии, в 1931 году. Позже работал над фресками в павильонах ВСХВ, в Центральном театре Красной Армии, в 1948 в должности архитектора-скульптора участвовал в строительстве высотного здания на Смоленской площади в Москве. Много работал в технике мозаики, в том числе, в 1954 году, в составе бригады под руководством П. Д. Корина, над мозаичным панно на станции метро «Комсомольская». Но разве эти факты его биографии говорят что-то существенное о его личности? Значительные монументальные мозаики, созданные самим Б. П. Чернышёвым, в том числе, известные и высоко оцененные специалистами работы в пансионате на Клязьминском водохранилище, большей частью не сохранились.

С течением времени всё большее внимание историков, искусствоведов и зрителей привлекают к себе станковые произведения мастера, выполненные на бумаге. Бумажный монументализм. В многочисленных темперных, акварельных, тушевых и карандашных работах различного формата, больших, напоминающих подготовительные эскизы монументальных росписей, и совсем скромных, свободный художественный жест на грани спонтанности соединяется с удивительным чувством гармонии и уравновешенности. Это чувство происходит из ясности, с которой художник воспринимает присутствие в современном мире систем и смыслов древних культур. В своих работах он продумывает и переживает очевидную необходимость обращения к традициям античного и средневекового монументального искусства, нравственной исторической памяти, из которых рождалась прежде и снова рождается европейская и русская визуальная культура.

Так он раньше представлялся по телефону. Вчера открылась выставка Злотникова. В двух залах на третьем этаже художественной галереи на Пречистенке с пола и до потолка развешены работы, занимая все доступные им участки стен. Развеской руководил сам Юрий Савельевич, поэтому свободного места на стенах почти не осталось. Работы разных форматов, в разных техниках, разного времени — от ранних студенческих этюдов 1940-х и работ 1950-х до прошлогодних портретов; оформленные по-разному или не оформленные вообще… Совершенно понятно, что так не делают, что так неправильно, что на современных выставках картины собирают и экспонируют совсем не так. Но. Таков и есть художник Злотников, может быть, весь талант Злотникова — он собирает не выставку, а себя, собирает своё сегодня, не картины, а действительность, (свою и мою действительность), действия, поступки, слова, память, движения мысли и движения души, движения мира. И у него получается. Это абсолютное присутствие, которое не могло быть спланировано. Действия, а не свидетельства действий. Жизнь, а не изображение жизни. Удивительный темп. Он стал бы страшно ругаться, если бы я сказал, что в выставке нет (или недостаточно) режиссуры. Он сказал бы, что я ничего не понимаю, и здесь всё тонко срежиссировано. И, может быть, мы снова перестали бы разговаривать, как это уже случалось. И хоть это не важно, всё-таки — это больше, чем режиссура, это как будто вынесенная в выставочный зал его мастерская (тоже до потолка заполненная картинами) и продолжение работы и споров, того, чем много десятилетий он остаётся. В этом смысле он выглядит совсем неконцептуальным, может быть, даже программно антиконцептуальным. Он в потоке. Он не ограничивает себя определённостью темы. Всё и так задано, всё есть. Им руководит его постоянная включённость в художественные процессы, в реальность, которой жило искусство десять, сто и пятьсот лет назад, в которой оно собирает себя и остаётся живым.

В его картинах нет наблюдателя. Коктебельский пейзаж вываливается из плоскости, слепит всем утренним светом, какой только есть на море в Крыму и какой только остаётся в памяти на всю жизнь с самого детства, как воспоминание о счастье, и физика, с которой всё начиналось когда-то, спрашивает о себе, что там, по ту сторону физики, и не имеет ли прямого отношения к тому, что значит — быть человеком? Как будто вселенная совершает почти невидимое, едва заметное движение, но это и этого достаточно, чтобы перевернуть мир и сознание. Тогда изображение, а в нём весь видимый мир рассыпается десятком потоков живого цвета и перестаёт быть чем-то прежним и становится заново рождённым. Он открыт миру и видит движение огромного открытого мира. Как будто он всё время застаёт момент творения и присутствует при нём. Он видит, как рождается время, пространство, материя. Это всё настоящее, это есть в настоящем и выглядит это как продолжение его монологов, его вопросов и обвинений. Это всё о жизни человека, всё — о переживании, трагедии и счастье живого человека, постоянно разговаривающего со временем, творящего его, переживающего жизнь как чудо и стоящего — и осознающего себя стоящим на пороге того времени, «когда времени больше не будет» у молодого, старого человека с чудовищным характером.

Здесь сохранено это присутствие человека, заданное бытийственное человеческое измерение, пространство существования человека. В этом отношении эта небольшая выставка выгодно отличается от той, которая пять лет назад прошла в здании Музея в Ермолаевском переулке.

Если на этой выставке задать вопрос — какой традиции в мировом искусстве ХХ века принадлежит живопись Злотникова, с кем он связан сильнее — с Кандинским, Мондрианом, Малевичем, то ответом будет — с Ларионовым. Здесь видно, как художник понимает и чувствует присутствие света, изменяющего и оформляющего каждое мгновение человеческой жизни и пространства, как свет рождает жизнь, а жизнь обретает движение, становится способной помыслить себя и говорить о себе, как она говорит на разных языках, как она звучит, когда становится музыкой и собирает реальность в сложных, меняющихся ритмах, как спрашивает о том, что слишком долго остаётся только вопросом…

В 20.15 ссутулившийся, усталый, в окружении всего нескольких человек Юрий Савельевич сидел в почти опустевших после шумного открытия залах. Напряжение последних недель ненадолго отпускало его, он посмотрел как будто рассеянно на стены вокруг себя и сказал: «У меня такое ощущение, что здесь не только я.» В следующую секунду мы встретились глазами. Он сказал: «Надо жить».

Несколько дней назад у меня состоялся длительный интересный разговор о современном русском акционизме, и как вывод из сказанного получалось — да, это демонстрация действия, а не само действие, это симуляция действительного и это массовое искусство, которому достаточно присутствовать в информационном пространстве, но — что может ему противопоставить современная художественная культура? Вчера было совершенно очевидно — что. Хотя, я, конечно, понимаю, что это не ответ. Злотников один. И он всё больше и больше один. Впрочем, вся культура России — это действия одиноких людей.

Если вы не определились с планами на ближайшую субботу или давно мечтали съездить в Новый Иерусалим, чтобы познакомиться с впечатляющей коллекцией искусства 1920-х — 1930-х годов и второй половины ХХ века, у вас есть повод! В эту субботу, послезавтра, 19 сентября, в день рождения Михаила Ксенофонтовича Соколова (1885-1947) мы собираемся в Музей Нового Иерусалима. В 15.00 нас ждёт встреча с сотрудниками музея и экскурсия по залам собрания ХХ — ХХI веков. Участников мероприятия ждёт подарок — книга «Михаил Соколов в переписке и воспоминаниях современников.»

Артеология в доме Наркомфина

Дорогие друзья и коллеги, Arteology возвращается к лекционному формату. 12 августа 2015 г. в 20.00. в знаменитом Доме Наркомфина (Новинский бульвар, дом 25, корпус 1) состоится первая в этом сезоне встреча, на которой мы снова будем говорить об искусстве 1920-х – 1930-х годов. Мы планируем рассказать о событиях в художественной жизни Москвы 1928 – 1930 годов, т.е. в годы строительства этого замечательного исторического здания.

Дорогие друзья и коллеги, Arteology возвращается к лекционному формату. 12 августа 2015 г. в 20.00. в знаменитом Доме Наркомфина (Новинский бульвар, дом 25, корпус 1) состоится первая в этом сезоне встреча, на которой мы снова будем говорить об искусстве 1920-х – 1930-х годов. Мы планируем рассказать о событиях в художественной жизни Москвы 1928 – 1930 годов, т.е. в годы строительства этого замечательного исторического здания.

Встреча состоится в одной из больших двухуровневых квартир, в доме работает пропускной режим, нужно оформить пропуск, поэтому просим сообщить о вашем твердом намерении присутствовать на почту фейсбука Артеологии или на почту gruppaludey@gmail.com.