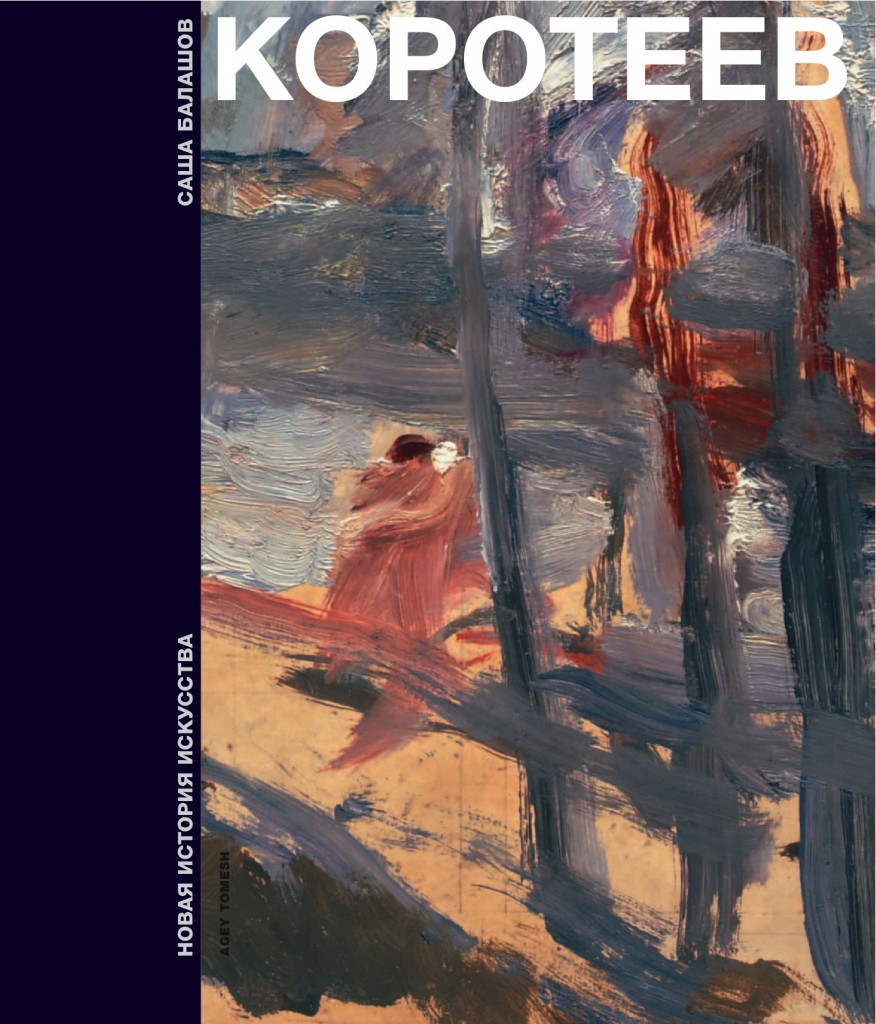

Летом 2012 года в рамках издательской программы Новая история искусства вышла шестая книга. Этот альбом – первая монографическая публикация работ Василия Андреевича Коротеева (1906 – 1969). Книга опубликована в продолжение серии, посвящённой русскому искусству ХХ века, и будет представлена друзьям и коллегам во вторник, 4 сентября, в зале Тургеневской библиотеки.

Тогда же будет открыт новый сезон бесед об искусстве ХХ века, которые состоялись в прошлом учебном году в помещении Группы людей в Хохловском переулке. Я приглашаю всех друзей, всех, кто посещал лекции по программе Новая история искусства, присоединиться к нам в этот день.

В прошлом году у нас была беседа о творчестве Коротеева, поэтому, мы только немного вернёмся к обзору творчества этого мастера и его истории; в большей степени темой предстоящей беседы будет сама история культуры ХХ века, мне хотелось бы объясниться, почему серия книг, как и вся программа, называется Новая история и какие понимания истории существуют в начале треьего тысячелетия.

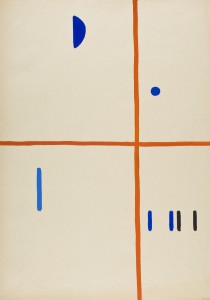

Эмблемой или заглавным произведением программы Новая история искусства стала работа Семёнова-Амурского «Ловля необыкновенных мотыльков». Художник сделал эту работу в 1940 году. Как и все произведения художника, это картина небольшого формата, всего 39 см по большой стороне, написанная темперными красками на листе бумаги и покрытая лаком. Эта картина всегда вызывала в моей памяти известный рассказ Рэя Бредбери «И грянул гром», где бабочка, случайно уничтоженная в далёком прошлом, изменяет настоящее, то есть, его историю, политическую карту и грамматику. То, чем занимается программа Новая история искусства без сомнения является такой осознанной охотой за мотыльками в прошлом с надеждой изменить положение вещей и расстановку смыслов в современной культуре. Это и станет главной темой нашей встречи 4 сентября в 20.00.

Эмблемой или заглавным произведением программы Новая история искусства стала работа Семёнова-Амурского «Ловля необыкновенных мотыльков». Художник сделал эту работу в 1940 году. Как и все произведения художника, это картина небольшого формата, всего 39 см по большой стороне, написанная темперными красками на листе бумаги и покрытая лаком. Эта картина всегда вызывала в моей памяти известный рассказ Рэя Бредбери «И грянул гром», где бабочка, случайно уничтоженная в далёком прошлом, изменяет настоящее, то есть, его историю, политическую карту и грамматику. То, чем занимается программа Новая история искусства без сомнения является такой осознанной охотой за мотыльками в прошлом с надеждой изменить положение вещей и расстановку смыслов в современной культуре. Это и станет главной темой нашей встречи 4 сентября в 20.00.